UAEM의 ‘약’간 불편한 이야기 목록 ( 총 : 14건)

-

![포스트 코로나 시대의 도래[1]](https://cdn.ngonews.kr/news/thumbnail/202207/134956_64089_3259_v150.jpg)

포스트 코로나 시대의 도래[1]

코로나바이러스감염증(이하 코로나19)은 SARS-CoV-2 virus에 의해 발생하는 신종감염병의 일종으로, 2019년 12월 처음 확인된 후 2020년 3월부터 전 세계적으로 유행하며 일반 국민을 포함해 사회 전반에 큰 영향을 미쳤다. ‘포스트 코로나’는 포스트(post, 이후)와 코로나19의 합성어로, 코로나19 극복 이후 다가올 새로운 시대와 상황을 일컫는다. 코로나19의 높은 전염성과 정부의 사회적 거리두기 정책, 건강에 대한 인간의 기본 욕구 등의 이유로 사람들은 ‘비대면’, ‘비접촉’, ‘무인 방식’을 선호하며, 포스트

-

제약사의 지출 투명성과 K-선샤인 액트(Sunshine Act)

코로나 펜데믹으로 전 세계가 전례 없는 위기를 맞이해 백신 및 치료제 개발 등 바이러스를 극복하기 위한 Research & Development (R&D, 연구개발)에 상당한 투자를 하고 있다. 실제로 코로나의 여파로 인해 많은 거대 제약 바이오 회사들이 영업 및 판매 등 경영 활동에 어려움을 겪는 한편, 대다수의 기업이 R&D에 대한 투자를 확대한 것으로 나타났다. 실제로 우리에게 익숙한 화이자 백신, 모더나 백신, 아스트라제네카 백신 등 코로나 백신을 개발하는데 천문학적인 비용이 투입됐으며, 국내의 경우에도 매출 상위 20개

-

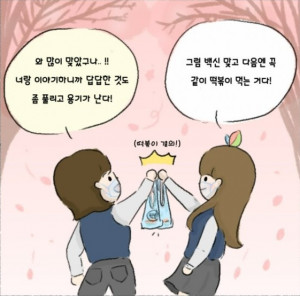

더 나은 의약품 안전교육

최근 교육부가 청소년 백신접종 교육의 일환으로서 ‘친구와 떡볶이를 먹으려면 백신을 맞아야 한다’ 라는 취지의 웹툰을 제작했다. 이는 정보 확장성이 높은 매체인 웹툰이 백신 접종률을 높이려는 데만 급급해 특히 청소년 집단에서 제대로 된 교육의 역할을 이행하지 못했다는 사회적 비판으로 이어졌다. 다양한 매체를 통해 의약품 관련 정보의 양은 빠른 속도로 증가하고 있지만, 이를 분별 있게 수용할 수 있도록 도움을 주는 의약품 안전사용 교육이 ‘제대로 이루어지고 있는가’, 의약품에 관련된 잘못된 지식이 확산하는 상황에서 ‘그저 홍보만 하

-

최근 의료계의 뜨거운 감자, 면역항암제의 비급여화

아시다시피 지난 해 10월, 건강보험심사평가원은 ‘22년 적용 신포괄수가제 관련 변경사항 사전안내’를 의료기관에 공지했다. 일부 희귀질환 및 중증질환 의약품이 전액 비포괄 대상 항목으로 결정돼 신포괄수가에서 제외되는 것이다. 이는 제외된 의약품 상당수가 비급여가 된다는 의미이다. 지금까지는 현행 신포괄수가제에서 암 환자들은 기존의 행위별 수가제에서는 비급여 의약품이었던 항암제들이 급여화 되어 의료보험 혜택을 받을 수 있었다. 그러므로 표적항암제나 면역항암제 역시 원래의 5~20%만 환자가 부담하면 됐다. 그러나 신포괄수가제의 세부내

-

향정신성 식욕억제제가 대체 뭐길래?

지난 10월 23일 방영한 SBS 에서는 ‘나비약과 뼈말라족’이라는 제목으로 향정신성 식욕억제제 오남용을 다뤘다. 방송에서는 식욕억제제를 복용했다가 심각한 환각 현상을 비롯한 각종 부작용을 겪은 다양한 연령대의 사람들이 자신의 경험을 공유했다. 그 중 가장 눈에 띄는 부분은 법적으로 처방을 받을 수 없는 어린 중고등학생들이 온라인으로 식욕억제제를 구하여 복용하고 있으며, ‘프로아나’라는 명칭으로 극단적 체중 감량을 하는 것이 유행처럼 번지고 있다는 내용이었다. 여기서 ‘프로아나’는 찬성의 의미를 가진 접두사

-

공공제약사를 둘러싼 시사점 (2): 국내 도입의 찬반 논의를 중심으로

“공공제약사란 민영제약사와 대치되는 개념으로, 의약품 생산 및 공급을 정부가 직접 관리한다. 공공제약사가 도입된다면 우선적으로 의약품 생산의 자급력이 확보되기 때문에 필수의약품, 백신 등 환자에게 필요한 의약품을 안정적으로 공급할 수 있다는 의의를 가진다. 또한, 희귀 의약품의 경우 환자들이 비교적 안정적인 가격으로 공급 받기 어려운 경우가 많은데, 국가의 개입을 통해 이러한 한계점을 해소할 수 있다.” 한국에서 공공제약사 관련 논의는 ‘공공제약사’라는 개념이 소개된 이후로 쭉 제자리걸음을 걷고 있다. 공공제약사 개념이 본격적

-

공공제약사를 둘러싼 시사점 (1): 캐나다, 쿠바, 태국 사례를 중심으로

코로나 19 사태를 기점으로 건강권 실현에 대한 이슈가 재조명 되며 이전부터 논의 되어 왔던 ‘공공제약사’가 공공 의료 강화 방안으로 대두되고 있다. 공공제약사란 민영제약사와 대치되는 개념으로, 의약품 생산 및 공급을 정부가 직접 관리한다. 공공제약사가 도입된다면 우선적으로 의약품 생산의 자급력이 확보되기 때문에 필수의약품, 백신 등 환자에게 필요한 의약품을 안정적으로 공급할 수 있다는 의의를 가진다. 또한, 희귀 의약품의 경우 환자들이 비교적 안정적인 가격으로 공급 받기 어려운 경우가 많은데, 국가의 개입을 통해 이러한 한계점

-

UAEM 인터뷰: 코로나 19 진단 키트의 중요성

인터뷰 대상을 섭외하던 때는 3월 말이었다. 2월 말에 백신 접종이 시작되었기에 당시의 우리는 금방 백신을 확보하고 접종할 수 있으리라는 희망에 젖어 있었다. 한국 뿐만 아니라 다른 국가들 모두 백신 생산과 접종에 관심을 집중하고 있었기 때문에 우리 역시 진단키트를 확보하는 것은 그렇게 중요한 일이 아니라고 생각하였다. 하지만 미국의 마스크 반대 캠페인이나 경로가 불확실한 감염 등의 이슈들을 접하면서 백신이 완전히 보급되지 않은 현재 상황을 개선하려면 빠른 진단과 치료가 더욱 중요하다는 결론을 내렸다. 그러한 생각을 바탕으로

-

코로나 백신 톺아보기

바이러스 하나가 이렇게 단기간에 세상을 바꿔 놓으리라고는 누구도 상상하지 못했다. 2019년 12월, 중국 우한에서 원인 불명의 폐렴 발병 사실이 WHO에 보고되며 시작된 이른바 ‘코로나 사태’는 전세계인의 일상을 변화시켰다. 2021년 5월 16일 기준, COVID-19 전세계 누적 확진자 수는 1억 6천만명이 훨씬 넘고, 사망자 또한 3백만명이 넘는다. ‘K-방역’이란 이름으로 방역에 있어 훌륭한 평가를 받은 우리나라의 상황도 누적 확진자 약 13만명, 사망자 1,903명으로 그리 좋지 못하다. 변이 바이러스의 확산과 지속적으

-

누군가에게는 쉽게 구할 수 있는 의약품, 어떤 이에게는 의료 사고의 씨앗

환절기는 곧 감기몸살의 계절이다. 요즘같이 잔병치레가 많은 환절기에 우리는 몸이 조금 안좋다 싶으면 바로 약국을 찾는다. 약국에서는 웬만한 증상들을 완화시켜줄 약들을 쉽게 구할 수 있고, 설명서를 통해 필요에 맞춰 복용량을 조절할 수 있다. 만약 우리 주변에 약국이 없거나 손 쉽게 의약품을 구하고 복용할 수 없다면 어떻게 될까? 우리는 가벼운 증상에도 매번 병원에 가야할 것이고, 자칫하면 증상을 방치하다 큰 병으로 번질 수 있다. 우리가 쉽게 약국에 가서 받아올 수 있는 약들, 그리고 편의점에서 구입할 수 있는 안전상비의약품들

-

사후피임약이 여전히 전문의약품으로 분류되는 까닭은?

사후피임약은 성관계 이후 짧은 시간 내에 복용하여 인위적으로 임신 가능성을 낮추는 약물로, 응급피임약으로도 칭한다. 한국여성정책연구원이 최근 5년간 임신 중단 경험이 있는 여성 602명을 설문 조사한 바에 따르면, 10명 중 4명은 사후피임약을 사용하지 못한 것으로 나타났다. 사용해본 응답자의 약 10%는 의료인의 거부로 처방전을 받지 못한 적이 있다고 답하였다. 사후피임약은 의사의 진단과 지시에 따라서만 사용할 수 있는 전문의약품이기 때문이다. 의사의 처방전이 필요 없는 일반 의약품인 사전 피임약과 비교하면 접근성이 떨어진다.

-

왜 의약품 접근성 확대에 공공심야약국이 필요할까?

코로나19 사태 초기, 사람들의 발길이 뚝 끊겼던 곳이 있다. 바로 병원이다. 병원 내 감염에 대한 우려 때문에 병원과 약국의 방문자가 줄은 것이다. 이러한 경향은 의약품에 대한 접근용이성(Accessibility)이 감소했다고도 말할 수 있다. 접근용이성이란 의약품 접근성의 요소들 중 하나로, 물리적으로 의약품을 접할 수 있는 정도를 말한다. 우리 나라에 특정 의약품이 수입되고 가격이 적절하다 해도, 지역 약국에 재고가 없거나 약국이 문을 열지 않으면 환자들은 큰 곤란을 겪을 것이다. 이렇듯 코로나19로 인하여 간단한 질환은

-

제약회사는 왜 의약품의 가격을 홀로 결정할 수 없을까?

2019년 기준 한미약품은 2,098억원을 연구개발에 쏟아 부었다. 이어 GC녹십자(1,507억원), 대웅제약(1,406억원), 유한양행(1,382억원), 종근당(1,380억원), 동아에스티(770억원), 일동제약(574억원) 순으로 R&D(연구개발)에 많은 비용을 들였다. 이렇듯 의약품 연구와 신약 개발의 전 과정에서 천문학적인 자금과 어마어마한 시간이 소요된다. 이 엄청난 연구개발의 주체 중 하나가 제약회사이기에, 일부 사람들은 자신이 개발

-

“No One is Safe, Until Everyone is Safe(모두가 안전하지 않는 한, 누구도 안전하지 않다)"

코로나19 판데믹으로 고통받고 있는 세계 각국은 백신 개발의 마무리를 향해 나아가고 있다. 그러나 미국, 영국, EU 등 주요 강대국들이 자국민 우선 보호를 이유로 공급량이 한정된 백신을 대규모로 선구매하거나 제조권을 확보하려는 움직임을 보이고 있어 국가 간 백신 분배를 둘러싸고 심각한 불평등이 우려된다. 현재 전 세계적으로 약 45종의 백신물질이 임상시험에 들어갔으며, 그 중 10종은 임상 시험의 마지막 단계인 임상 3상에 진입했다. 특히 11월 10일 미국계 제약회사 화이자와 독일계 기업 바이오엔테크가 함께 개발 중인 ‘BNT1