[한국NGO신문=정진해 문화재 전문 대기자] 고려시대의 누정 양식은 다양한 양식으로 발달되면서 조선시대로 넘어 와서는 더더욱 한국의 전통 양식 누정이 주변 환경에 걸맞는 자리에 자리를 잡게 되었다. 누정은 자연 친화적 공간을 최우선의 조건을 하였다.

한양 중심의 유교 문화가 사화 당쟁의 영향으로 지방으로 분파되면서 지방유교문화가 발달하였다. 다양한 계층의 선비들이 경치 좋은 곳에 누정을 지었다. 이러한 누정은 지방마다 조금씩 차이가 있었다. 경기, 강원, 충청도 지방의 정자는 방이 없는 곳이 많고, 경상도 지방은 방을 양쪽으로 나누어 두는 것이 많으며, 전라도 지방은 방이 한가운데 있는 것이 비교적 많다.

한국 누정의 입지 유형은 강이나 계류 옆, 연못 주변, 강변 절벽이나 암반이 좋은 곳, 곡강변 절벽 위 등에 자리를 잡고 있다. 이러한 위치에 자리잡은 누정응 주변의 경관에 처리를 어떻게 하는 것이 문제였다. 먼저 허(虛)가 가장 기본이 된다. 빙허루 손순효의 기문에 의하면 ‘누가 비어 있으면 능히 만 가지 경관을 끌어 들일 수 있을 것이요, 마음이 비어 있으면 능히 선한 것을 많이 담을 것이다.’라 하였다. 누정이 허해야 취경, 다경, 음경 등이 불가능하다. 즉 누정을 지을 때는 입지조건과 건물구조가 중요하다는 의미이다.

다음으로 원경(遠景)이다. 조선시대 유명한 누정의 조망거리가 10km이상이었다고 한다. 서거정의 명원루 기운에 ‘누각에서 보이는 원경은 단순히 원경을 보는데 거치지 않는다. 누각에 오른 사람들은 원경을 봄으로써 맑고 시원함을 느끼게 되어 평소 갖고 있던 답답함과 막힌 뜻을 통하게 되고 장래의 원대한 계획을 세울 수 있다.’라 하였다.

누정은 먼 곳에 있는 여러 경관들을 한 곳의 누정에 모은다는 취경과 다경의 조건을 가져야 한다. 강원도 고성의 청간정에 서면 바다와 들판과 산이 한 한 축으로 모이는 느낌을 받는다. 특징있는 경관이나 경관구성요소를 누정 속으로 끌어당기는 읍경(挹景)기법을 이용하여야 한다. 평평하고 질펀하게 흐르는 하천, 물결 흐르는 소리, 어부와 배, 고기, 아름다운 나무, 들꽃 향기, 나무하는 아이, 사슴, 학, 조각구름, 밝은 달, 은하수, 안개, 새벽, 닭, 기러기, 바람 등이 모두 정자 안으로 들어오는 것이다. 마지막으로 환경 기법이 있다. 누정 주위에 있는 푸르름, 물, 산 등을 누정에 두도록 입지시키는 것이다.

낙동강을 앞에 두고 인적 없는 외딴 곳에 정자 한 채가 옛 주인을 기다리고 있는 듯한 외롭게 보인다. 이노정, ‘두 늙은이의 정자’라는 뜻이다. 그렇다. 조선시대 대학자 한훤당 김굉필과 일두 정여창을 가리켜 부르는 정자이름이다. 두 사람은 연산군 때 화를 입었으나 성균관 유생들의 지속적인 요구가 있었고, 광해군 때 김굉필은 ‘의정부 우의정 문경공’으로, 정여창은 ‘의정부 우의정 문헌공’으로 시호를 받았으며, 함께 동방오현(東方五賢)의 자리에 올라 성균관 대성전에 위폐가 모셔져 있다.

무오사화는 연산군 때 사관으로 재직 중이던 사림파의 김일손이 스승 김종직의 조의제문(弔義帝文)을 성종실록에 넣게되자 당상관이었던 훈구파 이극돈이 간신 유지광과 함께 ”세조가 단종으로부터 왕위를 빼앗은 일을 비방한 것이라“는 내용을 연산군에게 고하면서, 연산군에 의해 김일손, 권오복 등이 죽임을 당하고, 많은 사림파 인사들을 귀양 보내졌다. 정여창이나 김굉필도 예외는 아니었다. 정여창은 함경도 종성에서 유배 생활 7년을 보내다가 유배지에서 사망했고, 고향에 묻혔으나 그 해에 갑자사화가 일어나며 부관참시를 당했다. 김굉필은 평안도 회천에서 유배 생활 중 갑자사화 때 극형에 처해졌다.

정여창은 함양군 수동면의 남계서원(藍溪書院), 나주의 경현서원(景賢書院), 상주의 도남서원(道南書院), 합천의 이연서원(伊淵書院) 등에 배향되었고, 김굉필은 달성군 구지면의 도동서원(道東書院), 아산의 인산서원(仁山書院), 희천의 상현서원(象賢書院), 순천(順天)의 옥천서원(玉川書院)에 배향되었다.

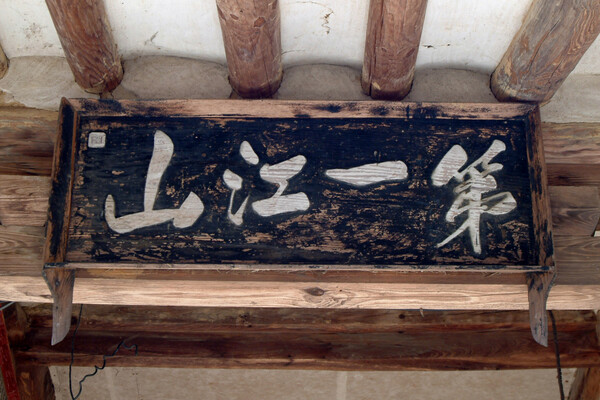

두 사람은 이곳에서 서로 교류하며 시를 읊고 풍류를 즐기며 후학에게 학문을 가르쳤던 곳이다. 이노정을 ‘제일강정(第一江亭)’ 또는 ‘제일강산(第一江山)’이라고도 한다. 건물이 처음 지어진 시기는 정여창이 함양의 안음현감으로 부임한 1495년부터 무오사화 때 화를 입어 두 사람이 유배된 1498년 사이일 것으로 짐작하고 있다. 그 후 1885년(고종 22)에 영남 유림에서 두 분을 기리기 위해 다시 지었고, 기록에 의하면 1904년에 수리하여 오늘에 이르고 있다.

마루에 올라서면 낙동강 풍경이 정자 안으로 들어온다. 건물은 정면 4칸, 측면 2칸이다. 5량 가구의 홑처마 팔작지붕의 기와집으로 사면에 계자 난간을 설치한 고상식 누각형 건물이다. 평면 구성이 앞쪽 열은 2칸 대청을 중심으로 좌우에 각 1칸의 온돌방을 둔 중당 협실형이고, 뒷쪽 열은 2칸 온돌방을 중심으로 좌우에 각 1칸 마루를 설치한 형태이다. 즉, 대청의 우물마루 뒤로 2칸의 온돌방이 자리잡은 형태이다.

건물의 외진주는 원기둥을 설치하였으며, 내진주는 네모진 기둥을 설치하였다. 마루 천장에는 우물 정(井)자 모양의 통풍구를 두어 산바람, 강바람의 유통을 자연스럽게 이용하고 있어 선조들의 지혜를 엿볼 수 있다. 전면과 배면 마루 부분만 무익공 소로 수장으로 꾸며 다소 격을 높인 듯하다. 처마 아래 가운데에 ‘이노정’과 ‘제일 강산(第一江山)’이라는 현판이 걸려 있고, 전면의 원기둥에는 두 사람이 지은 「유악양(遊岳陽)」이란 시가 걸려 있다.

앞쪽의 기둥에 주련으로 걸려있는 편액 중 김굉필 선생이 쓴 독소학(讀小學)이란 싯귀인데

業文猶未識天機 글을 읽어도 아직 천기를 알지 못하였더니

小學書中悟昨非 ‘소학’ 속에서 어제의 잘못을 깨달았도다

從此盡心供子職 이제부터 마음을 다하여 자식의 직분을 하려 하노니

區區何用羨輕肥 구차스럽게 어찌 잘살기를 부러워하리오

김굉필 선생은 소학동자라 자칭할 만큼 소학을 손에 놓지 않으시고, 그 내용을 실천하셨다.

낙동강 가에 나무들도 봄을 맞아 녹색 잎을 보이고 있습니다. 이노정 마루 안쪽에 주련으로 걸린 정여창 선생의 글은 역시 김종직 선생 문하에서 함께 수학한 김일손 선생과 함께 지리산(두류산)을 유람할 때 섬진강 악양 들판 앞에서 지은 시인데, 제목이 유악양(遊岳陽)이다.

風蒲獵獵弄輕柔 부들에 바람 살랑살랑 가볍게 나부끼고

四月花開麥已秋 사월의 화개 땅엔 이미 보리 벨 때라

看盡頭流千萬疊 두류산 천만 봉 다 보았는데

孤舟又下大江流 한 척 배는 또 아래 큰 강으로 흘러간다.