[한국NGO신문=정진해 문화재 전문 대기자] 몇 해 전 포항시 소재 실외 문화재를 찾은 날이 있었다. 많은 문화재가 있는 포항 전역에 있는 문화재를 하나하나 찾아서 직접 확인하고 사진을 촬영하고, 안내된 설명도 빠짐없이 중요한 부분 메모도 했다.

그날이 지금 와서 많은 문화재를 하나하나 정리하는데 중요 부분을 빼놓지 않고 촬영한 사진이 많은 도움이 되고 있다. 많은 문화재 중에 포항 영일 냉수리에서 본 포항 냉수리 신라비(국보)와 경주국립박물관에서 본 포항 중성리 신라비(국보)가 1,500년 이상의 역사의 흐름에도 변함없이 사실을 알려주고 있다.

국보로 지정된 ‘포항 냉수리 신라비’의 건립 연대는 ‘계미년(癸未年)’이라는 간지와 ‘지도로갈문왕(至都盧葛文王)’이라는 왕명으로 추정할 때 눌지마립간 27년(443년) 또는 지증왕 4년(503년)으로 보고 있다.

이 비가 발견하게 된 동기는 1989년 4월 6일 신광면 냉수리 이상운 소유의 밭에서, 작물을 심기 위해 매년 밭갈이를 했는데, 이날 밭갈이할 때마다 걸림돌이 되어 이것을 파내 집으로 가져가 빨랫돌로 사용하기로 하여 이를 집으로 운반했다. 흙이 묻어 있는 돌 양면을 물로 씻어 냈는데 돌판에 글씨가 새겨져 있는 것을 발견하게 되었다. 바로 행정기관에 신고하여 학계의 전문가가 현장에 나와 조사한바, 귀중한 문화재적 가치가 확인되어 문화재로 지정되었다.

비의 정확한 위치는 알 수 없었으며, 화강암의 앞면, 뒷면, 윗면에 글씨를 새겼는데, 앞면은 평평하게 다듬었고 뒷면 다듬지 않았으며 윗면에도 글씨를 새겼다. 형태는 부정형 4각형이며 밑부분이 넓고 위로 올라가면서 너비가 축소되었다.

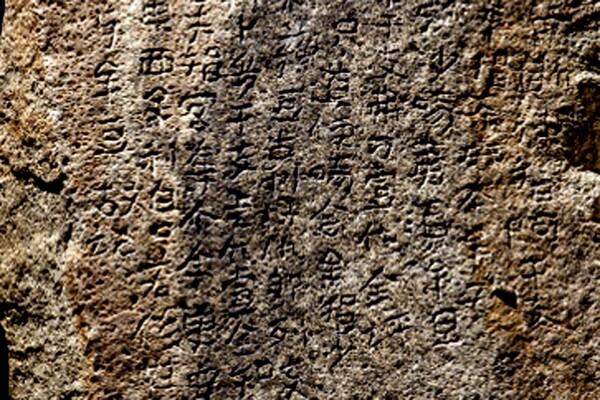

비문은 전면에 12행 152자, 후면에 7행 59자, 상면에 5행 20자로 총 231자가 음각으로 새겨져 있다. 서체는 해서체(楷書體)로 보이나, 예서체(隸書體)의 기풍이 많이 남아 있어 비문의 형태와 글씨체 면에서 예서체인 충주 고구려비(忠州 高句麗碑), 중국 남북조시대 북조풍의 해서 되어 있으나 예서로 많이 남아 있는 울진 봉평리 신라비(蔚珍 鳳坪里 新羅碑)와 매우 비슷하다.

글자의 크기는 일정하지 않아 전면의 가장 큰 글자는 길이와 너비가 각 5㎝이고, 가장 작은 글자는 1∼3㎝이며, 후면과 상면의 큰 글자의 경우도 5∼7㎝ 정도이다. 비문은 크게 4개의 문장으로 구성되어 있다.

이 비의 앞부분 내용은 사라(斯羅)의 탁부(喙部) 출신 사부지왕(斯夫智王)과 내지왕(乃智王), 이 두 왕이 교시를 내려 진이마촌(珍而麻村)의 절거리(節居利)로써 증거를 삼아 그로 하여금 재물을 얻게 하라고 하시었다. 계미년(503년) 9월 25일, 사탁부(沙喙部)의 지도로 갈문왕(至都盧 葛文王), 사덕지(斯德智) 아간지(阿干支), 자수지(子宿智) 거벌간지(居伐干支)와 탁부의 이부지(尒夫智) 일간지(壹干支), 지심지(只心智) 거벌간지와 본피부(本彼部)의 두복지(頭腹智) 간지(干支)와 사피부(斯彼部)의 모사지(暮斯智) 간지(干支), 이 일곱 왕이 함께 의논하여 교시하셨으니, 이전의 두 왕의 교시로써 증거를 삼아 재물을 모두 절거리로 하여금 얻게 하라고 하셨다.

또 별도로 교시하셨으니, 절거리가 만약 먼저 죽으면 그 집 아이 사노(斯奴)로 하여금 그 재물을 얻게 하라고 하셨다. 다시 교시하셨으니 말추(末鄒)와 사신지(斯申支), 이 두 사람은 뒤에 다시는 이 재물에 대하여 말하지 말라는 내용이다.

비의 뒷면에는 만약 다시 말썽을 일으키면 중죄를 준다고 교시하셨다. 일을 맡은 사람은 사탁부의 일부지(壹夫智) 나마(奈麻), 도로불(到盧弗), 수구휴(須仇休)와 탁부의 탐수(耽須) 도사(道使) 심자공(心訾公)과 탁부의 사부(沙夫)와 나사리(那斯利), 사탁부의 소나지(蘇那支)이다. 이 7인이 삼가 사뢴 바 일이 완결되어 소를 잡고 널리 알리었기에 이에 기록한다는 내용이다.

그리고 상면에는 촌주인 유지(臾支) 간지와 수지(須支) 일금지(壹今智), 이 두 사람이 그해에 일을 마쳤으므로 이에 기록한다는 내용이다. 한편, 이 비석에는 수많은 신라인의 이름과 관등명 같은 사회체계, 소를 잡아 하늘의 뜻을 묻는 당시 풍속제도 등 기록이 있다.

포항 중성리 신라비(국보)는 신사년에 제작되어 지증왕 2년(501년) 또는 눌지 마립간 21년(441년)에 제작된 것으로 추정한다. 이 비를 처음 발견할 때는 2009년 5월 11일이다. 당신 포항시에서 도로 공사 시 수거한 돌을 공사장 한곳에 모아두었는데, 공사장 부근인 포항시 흥해읍 학성리에 거주 중인 김한도가 화분 받침대로 쓰고자 이 돌을 가져오고자 했다. 이틀 후에 약 10미터 거리의 집으로 옮겨와 물로 씻었는데 글자가 드러나 경북매일 신문사에 근무하는 지인에게 신고하면서 세상에 나오게 되었다.

비의 내용은 냉수리 비문의 내용과 유사점이 많다는데 주목된다. 내용을 요점 해 보면 지방민이 관여된 재산과 관련하여 분쟁이 있었다는 점, 이들 분쟁에 대해 신라의 지배층들이 합동으로 판결을 내리고 있었다는 점, 판결 이후 이들 문제에 대한 앞으로의 재발 방지를 명시하고 있었다는 점 등의 유사성이 있다. 그리고 관직명과 관등 표기의 유사성 및 포항 냉수리 신라비에 나타나는 인물과 동일인이라고 추정되는 인명 등을 확인할 수 있다는 점이다.

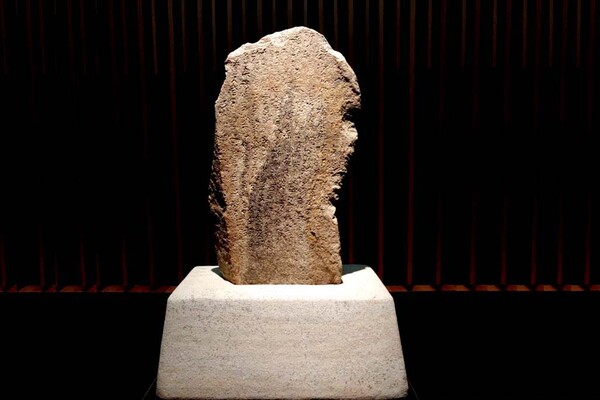

다듬지 않은 자연 형태의 화강암을 사용한 비의 상부가 약간 넓고 하부가 좁은 형태를 띠고 있다. 왼쪽 옆면은 직선의 형태이지만 오른쪽 옆면은 곡선을 그리며 아래쪽이 오목하게 되어있다. 거의 원형 그대로 남아 있으나 왼쪽 상부와 오른쪽 옆면의 훼손된 상태이다.

글자는 앞면에 12행으로 행마다 적게는 6자에서 많게는 21자까지 새겨놓았고 총 203자의 비문이 새겨져 있다. 대부분의 글자가 판독 가능하다. 글은 위에서 아래로 새겼는데 높이가 일정하지 않은 윗면에 맞추어 새겨 각 행 첫 글자의 높이가 제각각이며, 중간 부분에서 약간 왼쪽으로 치우쳐 새겨놓아 전체적으로, 왼쪽으로 비뚤어졌다. 서체는 대부분 예서(隷書)체이지만 해서(楷書)의 흔적도 일부 확인되고 있다.

비문의 내용을 요약하면, 진벌(珍伐)의 일(壹)은, 옛날에 말하기를 석운(昔云), 두지(豆智) 사간지궁(沙干支宮)과 일부지궁(日夫智宮)이 빼앗았던 것이라 하였는데, 이제 다시 모단벌(牟旦伐)에게 돌려주어라. 훼(喙)의 작민(作民) 사간지(沙干支)의 사인(使人) 과서모리(果西牟利)가 ‘만약 후세(後世)에 다시 말썽을 일으키는 자가 있으면 중죄(重罪)를 준다. 전서(典書)인 여모두(與牟豆)가 연고로 기록한다.

비문의 내용에서 보여주는 신라 관등제 성립 과정, 신라 6부의 내부구조, 신라의 지방통치와 분쟁해결절차 등 다양한 정치, 경제, 사회, 문화적 내용을 확인할 수 있다. 글씨체는 예서인데 다른 신라비와 마찬가지로 고구려 광개토대왕비의 영향을 받은 것으로 보인다.