[한국NGO신문=정진해 문화재 전문 대기자] 경기도 남양주의 수석동 하면 고산 윤선도와 겸재 정선을 빼놓을 수 없는 곳이다. 고산 윤선도(1587~1671년)는 조선시대 문신이며 시조 작가이다. 정철, 박인로와 함께 조선 3대 가인으로 불린다. 고산의 시조 75수는 국문학사상 시조의 최고봉으로, 장조 15년에 왕의 특명으로 발간된 <고산유고>가 있다.

수석동의 고산촌은 윤선도의 별서지가 있었다. <고산선생유고>의 「시장(諡狀)」에 고산의 거쳐가 남쪽 바다에 있었고, 양주 고산에도 있었기에 ‘해옹’ 또는 ‘고산’으로 칭하였다고 한다. 윤선도는 남인으로, 서인과의 당쟁에 연관되어 20여 년간 유배되면서 일생의 대부분을 초야에서 은거하였다. 『고산선생연보(孤山先生年譜)』에 윤선도의 별서는 서울 30리 밖 양주에 있다고 하였다. 『고산선생유고』에는 별서에서 상당 기간 거주하였고, 말년에 병을 앓을 때 역시 별서에 다시 초가를 짓고 생활하며, 왕의 명이 있을 때만 고산 밖으로 나갔다고 한다.

『동국여지지(東國輿地志)』에는 풍양현치로부터 남쪽에 풍양천이 있었는데, “동쪽으로 흘러 왕산탄(王山灘)이 되고 양진(楊津)으로 흘러 들어간다.”라고 기록하였는데, 윤선도의 시 「곡수대(曲水臺)」에 달린 주에는 “왕산탄은 고산(孤山)에 있다.”라고 기록되었다. 현재로 보았을 때 왕숙천(王宿川)이다. 따라서 고산촌은 왕숙천 유역에 있었던 것으로 추정된다. 『동국여지지』에 독포는 광주의 치소로부터 북쪽으로 약 8㎞ 거리에 있으며, 한강이 꺾여 도는 곳이라고 기록되어 있다. 따라서 왕숙천과 한강이 모두 관련된 위치여야 하므로, 고산촌은 두 하천이 합류하는 현재 남양주시 수석동 일원으로 추정하고 있다.

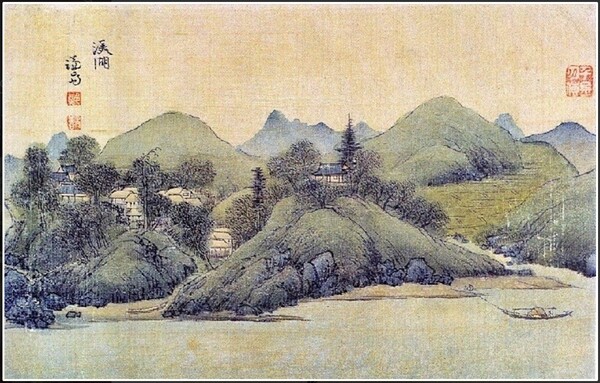

수석동에는 석실서원이 있었다. 1868년 흥선대원군의 서원철폐령에 의해 철폐되어 그 흔적을 모두 사라졌다. 그 흔적을 찾기 위한 고증자료는 겸재 정선이 『경교명승첩(京郊名勝帖)』 중의 「석실서원도」가 유일하다. 「석실서원도」는 강 위에서 바라본 경치를 부감법(俯瞰法)으로 그린 것으로 석실서원 주변의 풍광이 묘사되어 있다. 경교명승첩은 정선이 64세 때인 1740년 겨울부터 1741년 초여름까지 그린 그림들을 하나의 화첩에 묶은 것이다. 상하 두 책으로 전해왔으며 현재 간송미술관에 보관되어 있다.

정선이 석실서원과 삼주삼산각을 그리게 된 것은 안동 김씨 일문과의 깊은 교분에서 연유되었다. 정선은 김창집의 도움으로 관로에 진출하였으며, 김수항의 여섯 아들인 ‘육창(六昌)’ 그 중 김창흡의 영향을 많이 받았다. 김창흡은 그 형인 김창협과 함께 진경문화의 배양에 크게 기여한 인물이다. 진경시문학의 이병연(李秉淵), 진경산수화의 정선(鄭敾), 인물풍속화의 조영석(趙榮䄷) 같은 대가들이 모두 김창흡 형제들에게서 직접 또는간접적인 영향을 받으면서 자신들의 기예(技藝)를 성숙시켜 나갔던 것이다. 석실서원은 이들의 근거지의 하나이자 진경문화의 산실이었던 셈이다.

수석동에는 삼국시대에 축조한 토성이 있다. 토성은 한강을 건너는 나루를 지키기에 알맞도록 토미재’라 불리는 해발 83m 한강 북쪽 산봉우리 위에 타원형으로 축성된 백제시대의 성이다. 이 성은 우리나라 초기에 축성한 성지들과 일반적인 형태를 보인다. 전체 둘레는 140.5m이고, 직경이 남북으로 37.52m, 동서로 49.3m의 반월형의 토성이다. 성벽은 백제시대의 성터에서 볼 수 있는 판축방법으로 축조하였으며, 흙을 다져 쌓은 부분도 있지만 대부분 높은 곳을 깎아 만들었으며 높이는 4~5m이다. 성내에는 동서 13.5m, 남북 5.7m, 높이 4.6m의 높은 터가 있으며 가운데 부분이 약간 우묵하고 불에 그을린 돌이 있는 것으로 보아 봉화를 올렸던 봉수대로 추정하나 이것이 아차산 주변에 많이 존재하는 고구려식의 방어와 관련된 요새 시설일 가능성도 있다. 이러한 형태의 성은 한강변 구릉지대에서 비슷한 양식의 성터가 여러 곳에 분포되어 있는데, 미사리 선사시대 유적지, 몽촌토성 등 백제 초기의 중심적 취락이 있었음을 알려준다.

아차산성은 수석리 토성에서 약1km 거리의 아차산 줄기가 한강 변에 이르는 마지막 봉우리의 워커힐호텔 부근에 위치한다. 남쪽으로는 한강 넘어 강남 일대를 한눈에 조망되며, 북쪽으로는 아차산과 용마산 일대를 조망할 수 있는 위치에 자리한 삼국시대의 산성이다.

『삼국사기(三國史記)』에 의하면 286년 백제 책계왕 때 축성되었고, 396년에 고구려 광개토왕이 공격하여 점령했다는 기록이 있다. 또한 백제 개로왕이 고구려와 싸워 이곳에서 목숨을 잃었고 고구려 온달장군이 전사하였다는 이야기가 전해진다. 백제가 한강을 해자로 삼아 고구려의 공격을 방어하다가 수도를 빼앗기고 충청도 공주 땅으로 망명케 한 곳이 바로 이 아차산성이다.

『삼국사기』 백제본기 개로왕조에 의하면, “백제 개로왕 21년(475년), 고구려의 대로(對盧) 제우(齊于), 재증걸루(再曾桀婁), 고이만년(古尒萬年) 등이 병사를 거느리고 북쪽 성을 공격하여 7일 만에 함락시키고, 병사를 옮겨 남쪽 성을 공격하니 성 안이 위기와 공포에 빠졌다. 임금은 탈출해 달아났다. 고구려 장수 걸루 등이 임금을 발견하고 말에서 내려 절을 하더니, 임금의 얼굴을 향하여 세 번 침을 뱉고 죄를 헤아린 다음 묶어서 아차성(阿且城) 아래로 보내 죽였다.

걸루와 만년은 원래 백제 사람으로서 죄를 짓고 고구려로 도망한 자들이다.” 즉, 백제 개로왕이 고구려 장수왕의 공격을 받아 북쪽성(풍납토성)에서 버티다가 함락당하자, 남쪽성(몽촌토성)으로 피신했으나 포로로 잡히게 되었다. 치욕적인 장면이다. 개로왕은 한때 자신의 신하였다가 반역을 해서 고구려 앞잡이가 된 걸루와 만년이라는 자들에게 굴욕을 당한다. 그때 개로왕이 살해당한 곳이 아차성이다.

『삼국사기』 백제본기 책계왕 원년조(286년)에 “고구려가 대방(帶方)을 쳐서 대방이 우리에게 구원을 청하였다. 이에 앞서 임금이 대방왕의 딸 보과(寶菓)를 부인으로 삼았기에, 임금이 이르기를 “대방은 장인의 나라이니 그 청에 응하지 않을 수 없다.”고 하고 드디어 병사를 내어 구원하니 고구려가 원망하였다. 임금은 고구려의 침략을 두려워하여 아단성(阿旦城)과 사성(蛇城)을 수리하여 대비하였다.“ 아단성은 아차산성이다. 백제가 고구려의 남침에 대비해서 쌓은 성이다.

『삼국사기』 별전 온달조에 ”영양왕 원년(590년), 온달이 길을 떠날 때 맹세하며 말했다. “계립현(鷄立峴)과 죽령(竹嶺) 서쪽의 땅을 우리에게 되돌리지 못한다면 돌아오지 않으리라!” 마침내 떠나 아단성(阿旦城) 밑에서 신라군과 싸우다가 날아오는 화살에 맞아서 죽고 말았다.“ 온달이 죽은 아단성이 아차산성 또는 충북 단양에 있는 온달산성이라는 주장도 있다. 단양지역에는 온달에 관한 전설이 많이 전해진다는 점에서 온달이 온달산성에서 죽었다는 주장이 힘을 얻는다.

발굴 조사에서 현재까지는 신라의 유물이 확인되지만, 『삼국사기』를 비롯한 문헌의 기록을 볼 때 고구려나 백제와의 관련성에 무게를 싣는다. 여러 차례 지표 조사 및 시굴 조사를 통해 드러난 결과는 건물지와 온돌, 배수로, 연지, 다수의 유물 등이 확인 되었다. 건물지의 기단은 지름 1m내외의 타원형 주춧돌이며, 외곽에 기단 석축을 두른 대규모 건물로 확인 되었다. 수습된 토기는 각종 고배(高杯), 항아리, 대부완(臺附碗), 사발, 동이, 시루, 뚜껑, 접시, 각병(角甁) 등 945점과 철기 88점이 출토되었다. 이 외에 명문 기와를 포함해 수천 점의 기와가 출토되었다.

아차산성은 아차산 남쪽 붕우리에 쌓은 태뫼식 석성이며, 작은 봉우리마다 보루(堡壘)를 설치해 전체적으로 포곡형 구조를 이루고 있다. 길게 성을 쌓지 않고, 주요 거점에 보루를 설치해 전략적으로 대응한 방어형 산성이다. 성 한가운데에 우물이 있다. 평면 형태는 부정 육각형이며, 성곽의 전체 길이는 1,125m, 평균 높이는 10m 정도이며, 성의 내부 면적은 63,810㎡이다. 성의 가장 높은 곳은 장대지가 있는 서북단으로 해발 203,4m이고, 가장 낮은 곳인 남단은 해발 122m이다.

아차산성은 고구려와 백제, 신라가 치열하게 각축을 벌였던 한강 유역의 중심에 있는 산성이다. 우리나라 고대사 중 한강 유역을 중심으로 한 삼국시대의 연구에 매우 중요한 유적이다.