[한국NGO신문=정진해 대기자] 파주 임진강을 넘기에는 쉬운 여정이 아니다. 임진강은 넘는 길은 철통의 경계를 넘어야 한다. 그 절차는 결코 쉬운 것이 아니다. 모처럼 통일대교를 넘어 민통선 내로 들어가 문화재인 덕진산성과 허준 선생 묘까지 답사할 기회가 있었다. 몇 회 임진강 생태탐방을 하면서 임진강 건너 초평도 건너편에 자리한 옛 산성인 덕진산성의 남쪽 부분만 보면서 발걸음을 옮겨야 했었다.

덕진산성은 파주시 군내면 정자리 13번지 일원에 자리한 삼국시대 고구려의 산성으로 조선시대까지 명맥이 이어져 왔던 산성이다. 해발 85m로 높아 보이지 않지만, 성곽 가장 높은 곳에 올라서면 사방이 시야에 들어오고 임진강이 발아래 있고 초평도가 손을 뻗으면 잡힐 듯한 거리인 듯하다. 임진강 하구의 풍경은 평화롭게 보이는데 삼국시대부터 지금까지 뺏고 뺏기면서 수많은 전투를 치러낸 곳이다.

눈앞 발밑에 유유히 흐르는 임진강은 함경남도 마식령산맥의 두류산에서 발원하여 강원도 이천을 지나 북녘땅의 철원에서 평안천, 역곡천과 합세하여 휴전선을 지나고 연천에서 한탄강과 만나 파주 파평의 늘노천과 문산천, 공릉천과 합쳐져 교하에서 한강과 만나 조강이 되고 다시 서해로 나아가면서 강의 임무가 끝이 난다. 총길이는 272km, 파주 구간은 약 75km이다. 임진강은 삼국시대에는 칠중하. 표하, 호로하 등 여러 이름으로 불렸다. 이는 강의 형상이 구불구불 뱀이 기는 형상을 나타낸 것에서 불러왔었다. ‘임진(臨津)’은 고구려의 진임성(津臨城)이 신라 경덕왕 때 바뀌어 지금의 이름인 임진강으로 불리게 됐다.

덕진산성에 대한 문헌은 조선시대의 지리서인 《동국여지지(東國與地志》에 처음 소개되었다. 기타 지리지에도 약간의 기록이 담겨있다. 그러나 덕진산성은 인조반정과 관련이 있다는 내용이 조선왕조실록 인조 1권. 1년(1623) 3월 13일 1번째 기사에 실려 있다. 인조반정은 1623년 광해군의 폐정과 대북파의 세력을 격퇴하고 인조를 왕위에 올린 반정 사건이다. 광해군 10년(1618)에 인목대비 서궁유폐사건이 서닌 이귀, 김류, 김자점, 이괄, 이서 등이 이 사건을 문제 삼아 군사를 일으켜 광해군을 폐출하고 왕의 조카인 능양군을 영림 한 사건이 인조반정이다. 이때 이서가 장단 부사가 되어 덕진에 산성을 쌓을 것을 청하고 이것을 인연하여 군졸을 모아 훈련해 오던 중 약속한 날짜에 맞춰 거사하게 되었다. 1623년 3월 1일 밤, 오랫동안 비밀리에 준비해 오던 반정의 군사들은 이서가 거느리고 오는 6천 명의 군사와 능양군과 여러 공신을 연서역에서 만났다. 그러고는 즉시 장사 이기축(李起築)으로 하여금 창의문을 부수도록 하여 도성 안으로 몰려 들어갔다. 창덕궁에서 훈련대장 이흥립(李興立)이 군사를 거느리고 궁성을 지키고 있다가 반정의 군사가 당도하자 그와 합류하여 반정을 성공시켰던 사건이다.

이러한 기록으로 볼 때 삼국시대에 처음 쌓은 후 지속적으로 덕진산성을 이용해 왔으며, 조선시대에도 군사적으로 중요한 곳에 있던 것을 확인할 수 있다. 오랫동안 이용해 왔지만, 전쟁으로 인해 그 존재조차 잊고 있었지만, 1992에 국립문화재연구소에 의해 존재가 확인되면서 지표조사 및 시굴조사를 거쳐 구체적인 산성의 규모가 확인되었다.

산성으로 접근하는 길은 이정표에 의존해야 들어갈 수 있다. 이미 자동차가 들어갈 수 있는 폭의 길이 만들어져 있어 주차장까지 접근하는 데는 어려움이 없다. 넓은 성안은 주변의 전망대 역할을 한다. 성의 북쪽을 감사하기 위한 성이 아니고 남쪽과 동쪽, 서쪽을 감시할 수 있는 천혜의 조건을 갖춘 곳이다. 해발 65m의 봉우리를 중심으로 산 능선을 따라 돌면 표주박 형태의 성을 구축되었음을 알 수 있다. 북쪽의 높은 봉우리와 남쪽의 낮은 봉우리는 시야를 넓혀 먼 곳을 전망할 수 있다. 산성의 남쪽에는 임진강이 흐르고 동쪽에는 임진강이 만든 삼각주인 초평도가 자리하고 있다. 강 건너에는 파주의 곡창지대가 펼쳐져 있다.

성은 내성과 외성으로 축성되었으며, 외성에는 두 개의 문지가 있으며, 성 위에 담을 낮게 쌓았던 부분이 두 군데 있는데 이것은 감시를 위한 것이 아닌가 한다. 외성과 내성 사이에는 허리가 잘록한 곡지부가 형성되어 있어 완만한 경사를 이루며 임진강을 접할 수 있어 배를 접안할 수 있었을 것으로 보인다. 또한 성이 있는 이곳은 비교적 낮은 곳이지만, 주변에 높은 산이 없어 넓은 지역을 내려다볼 수 있는 곳이어서 전략적으로 중요한 역할을 했을 것으로 보인다.

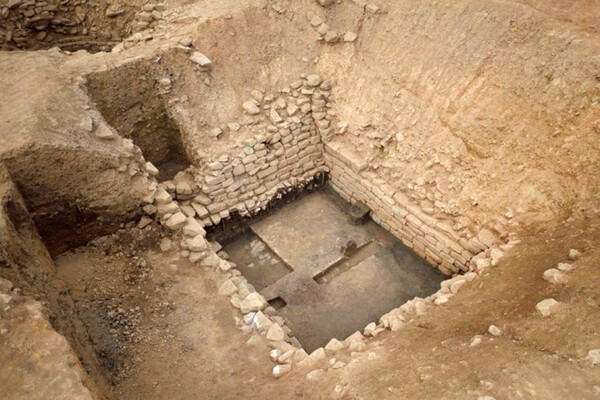

발굴 조사에서 우물터와 문터가 확인되었고, 삼국시대에서 조선시대에 이르기까지 이곳에서 사람들이 있었다는 증거로 매우 다양한 기왓조각이 다량으로 확인되었다. 즉 고구려가 남진 과정에서 주변 넓은 지역이 조망되는 전략적 요충지에 축조했다. 2012년부터 5차에 걸쳐 발굴 조사를 한 결과 내성 전체 구간(660m)에 고구려 성벽이 구축됐음을 확인했다. 고구려 성곽은 흙을 다져서 토축부(土築部)를 먼저 조성한 후 앞면에는 석축을 쌓았다. 석축부를 쌓을 때는 편마암계통 성돌을 장방형으로 가공한 다음 성벽을 쌓고 쪼갠 돌이나 가공석 사이사이에 점토를 채운 것이 특징이다. 통일신라시대에 대대적으로 보완하거나 고쳐 쌓았는데, 기존에 고구려 성에 화강암을 가공한 성돌을 덧붙여 쌓았다. 삼국시대에 축성한 내성에 비해 조선시대 광해군 때에 국내외적으로 전쟁 위기가 고조되면서 시급하게 강기슭까지 외성을 덧붙여 축성되었기에 성벽이 치밀하지 못하다.

내성 외벽은 기저부에서 밖으로 돌출되어 둥글게 돌아간 석축이 노출되어 있으며, 성벽의 견고성을 높이기 위해 보축과 함께 계단식 석축을 축조한 것으로 추정된다. 외성은 토축성으로 성벽은 흙다짐하면서 쌓고, 외벽은 자연석과 흙을 섞어 성벽을 쌓았다, 내벽은 성토하여 성벽을 구축하였다. 성벽 밖으로는 목책을 설치한 흔적이 확인되었는데, 이것은 토성을 쌓고 그 외부에 방어시설로 목책을 설치한 것으로 보인다.

내성의 평면 형태는 표주박 모양이며, 외성은 내성의 치3북쪽에 연결되어 있으며 길이는 약 1.2km이다. 총 6차례에 걸쳐 발굴 조사에서 성벽, 치, 고대지, 건물지, 집수지 등 다양한 유구가 확인되었다. 내성과 외성의 복합성으로 전체 면적은 171,775㎡이다. 이곳 산성에는 총 3개의 치가 있는데 그중 치3은 산성에서 가장 높은 지점에 위치하고 있다. 치2는 내성의 남서쪽에 위치하며 먼저 축조된 고구려 성벽에 덧대어 신라가 성벽을 쌓고 치를 덧붙였다

내성의 가장 낮은 평탄지에 2기의 집수지가 있다. 이곳 집수지는 지하수가 나오는 곳을 파서 만드는 우물과는 다르게 흐르는 물 또는 빗물을 저장하는 시설이다. 두 개의 집수지 중의 하나는 둥근 모양이고 또 하나는 네모꼴로 지금은 지면에 네모와 둥근형으로 옛 집수지를 본떠 재현해 놓았다. 원래의 집수지는 깊이가 너무 깊어서 원형 그대로 복원할 경우 무너질 위험이 있었기 때문에 요구 보호를 위해 모두 메워진 상태이다.

외성의 문 형태는 성벽 상부가 개방된 성문인 개거식(開据式)으로 확인됐으며, 외성의 성문과 연결된 외성벽은 최소 4차례 고쳐 쌓은 것으로 확인됐으며, 제일 아래층에서 통일신라시대 기와편과 그 윗층에서는 통일신라~조선시대 유물들이 출토됐다.

성에서 내려다보면 눈앞에 울창한 나무숲을 이루고 있는 초평도(면적 1.765㎢)가 있다. 초평도는 임진강에 있는 유일한 섬이고 무인도이다. 한국전쟁 이전에는 사람이 기거하여 각종 작물을 재배하였는데, 전쟁이 끝나고 휴전 협상 이후부터 이곳에 살던 주민은 인근 지역으로 이주시키고 사람의 출입을 금지했다. 지금은 넓은 섬이 습지가 되어 새들의 보금자리로, 삵, 너구리, 멧돼지 등과 금개구리, 두꺼비 등의 서식지가 되었다. 초평도를 둘러싸고 있는 임진강에는 황복, 어름치 등 80여 종의 담수어종이 서식하고 있어 생태학적으로 매우 중요한 섬이 되었다.

초평도는 조선시대부터 임진강에서 겨울 잉어잡이가 행해졌다. 70년대 초까지 겨울에는 이곳에 문산 장산리, 임진리, 율곡리 사람들이 모여서 얼음 밑으로 고기를 닻같이 생긴 낚시로 낚아채 잡기를 하던 곳이다. 또한 초평도부터 화석정 밑의 임진강은 기록상 최초로 거북선이 등장한 곳이기도 하다. 태종 13년 2월에 “거북선과 왜선으로 꾸민 배가 해상전투 연습을 하는 것을 왕이 관람하였다”고 조선왕조실록에 설명되어 있다.