파주의 적성 지역은 구한말까지 적성군의 중심이었다. 1914년 부근면 통폐합으로 연천군에 병합되면서 사라졌다. 1945년 38선을 경계로 남북이 분단되면서 연천군 대부분 지역이 38선 이북에 속하게 되자 미군정의 임시 조치로 38선 이남의 연천군 지역이 파주시(당시 파주군)로 편입이 되었다. 6.25 전쟁 이후 대한민국이 연천군 대부분 지역을 수복했지만, 적성면은 연천군으로 반환되지 않고 그대로 파주에 속하게 되어 오늘에 이르고 있다.

적성 지역은 옛 삼국시대로 거슬러 올라가 보면 백제 때는 난은 별, 고구려 때는 낭벽성 또는 칠중성, 신라 경덕왕 때는 칠중현을 중성현으로 개칭하였다. 그 후 고려 현종 9년 2월에 전국의 4도호・8목・56 지주군 사28 진장・20 현령을 설치(고려사절요 3권)하면서 적성이라는 지명이 만들어졌다. 당시, 이 지역은 장단현령으로 적성을 비롯한 8현을 관할하면서 중앙기관인 상서도성에 소속되었으며, 고려 수도인 개성 중심의 경기라고 불렀다.

또한 예부터 적성은 군사요충지로 개성에서 서울로 가는 가장 빠른 길로서 임진강을 건너 설마리협곡을 지나야 했다. 그만큼 중요한 지역이어서 늘 긴장감을 놓지 않기 위해 임진강 북쪽을 감시하기 위해 낮은 야산에 성을 쌓았다. 이 성이 칠중성이다. 이곳에서 적의 동태가 파악되면 군사를 가장 빨리 출동하였던 곳이다.

<삼국사기>에 칠중성에서 전투가 치열했던 곳으로 가장 많이 등장하고 칠중현을 나난별, 난은별로 불렀고, 임진강을 대수, 칠중하, 호로하로 불렀다고 기록되어 있다. ‘나나’는 ‘일곱’을 뜻하는 고구려 용어라 전한다. 칠중성이 등장하기 이전에는 칠중하(七重河)라는 명칭이 먼저 등장하고 있다. 칠중하의 최초 기록은 기원전 1년 백제 온조왕(?~28)과 말갈과의 전투를 시작으로 하고 있다. 그 후 선덕여왕(?~647) 때에 신라와 고구려 사이의 전투(638), 태종무열왕(604~661) 때의 고구려와 신라 사이의 전투(660), 문무왕(626~681) 때의 신라와 당나라 사이의 전투(675)가 이 지역에서 벌어졌다. 특히 신라와 당나라가 칠중하에서 치른 전투는 나당전쟁의 분기점을 이루는 전투였다. 당은 거란족·말갈족과 합세해 칠중성을 포위, 공격했으나 실패했다. 이 전투는 신라 측으로는 희생이 컸지만, 칠중성의 수성작전에는 성공, 당나라 군의 임진강 이남 진출을 저지할 수 있었다.

당은 칠중성 패전으로 총사령관 유인궤를 본국으로 소환하고 부사령관 이근행이 대행했다. 당은 칠중성 패전을 만회하기 위해 당군이 주력을 동원해 대규모 공세작전을 벌인 전투가 매소성전투이다. 매소성전투에서도 대패한 당군은 곧바로 재기를 위한 최후의 결전인 제2차 칠중성전투를 전개하였다. 이 전투에서도 신라군은 성주 김유동(金儒冬)이 전사하는 희생 가운데 끝내 수성하는 데 성공했다. 이 지역은 고려시대에는 거란과 몽고의 침입 경로로 이용됐다. 1217년 몽고의 동방원정에 밀려 고려에 침입한 거란족의 유종(遺種)이 방비가 강화된 개경 침입 대신 장단을 거쳐 육계토성과 적성을 경유해 철원을 점령했다.

적성에는 해발 147m의 얕은 중성산이 있다. 중성산 정상부와 서봉(해발 142m)의 8~9부 능선을 따라 축성된 테뫼식산성이 칠중성이다. 전체 둘레는 603m이고, 남북 폭은 198m, 동서 폭은 168m이다. 두 봉우리를 연결하는 말의 안장형인 마안형(馬鞍形)을 이루고 있다.

지금은 많이 무너지고 묻혀 전체의 형태 중에 일부 구간에 축성되었던 성돌이 남아 있는 것이 전부이다. 이 성은 고구려 시대에 쌓아 칠중성이라 불렀고, 그 뒤에 신라가 이 지역을 점령하였을 때는 중성, 고려 초에는 적성이라 불렀다. 임진강을 사이에 두고 이곳은 예로부터 국경지대의 요충지였다. 칠중성의 남쪽으로는 감악산이 자리하고 그 서쪽으로 8km에 이르는 실마리 계곡이 있다. 그 입구에 칠중성이 자리하고 있다.

칠중성은 임진강 중류의 남쪽 강안에 위치하여 황해도 지역과 한강 유역을 연결하는 교통의 요지로서 역사적으로 매우 중요한 역할 중에 임진강을 넘어오는 적을 저지하는 역할을 하였다. 임진강 곳곳에는 갈수기가 되면 특별한 도하 장비를 갖추지 않고 쉽게 강을 건널 수 있는 곳이 있다. 곡류를 이루는 사행하천으로 여러 곳에 물여울이 있다. 좁고 유속이 빠르기도 하지만 건기 때는 바닥을 드러내기도 한다. 이러한 지역의 남쪽과 북쪽 강안에 산성을 쌓아 이를 방어했다.

삼국시대뿐만 아니라 한국전쟁 당시에 중공군이 넘어왔던 지역이다. 칠중성은 적성 통로를 방어하는 위치로 인해 임진강을 경계로 하는 세력 간에 가장 중요한 전략적 요충지였다. 중공군 3만여 명이 인해전술로 임진강을 도섭, 남진할 때 영국군 1개 대대가 3일 동안 중성산에서 방어전을 벌였다. 이 지연책으로 중공군을 서울 진입하는데 지연시켰다.

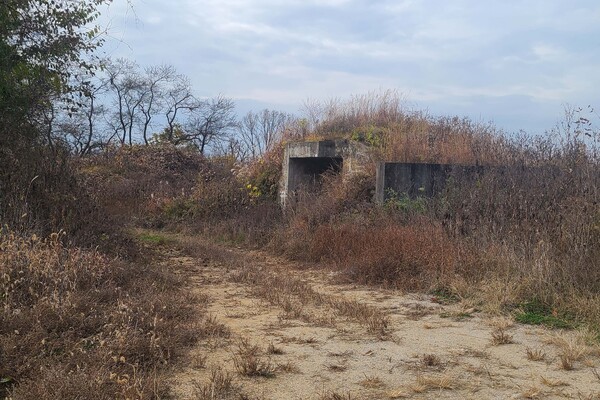

이처럼 지리적 특징과 역사성을 간직하였으나 휴전선과 가까운 임진강 연안에 위치한 탓에 군사시설물이 조성되어 성내 전 지역이 훼손되었으며, 제대로 된 조사가 쉽지 않게 보인다. 칠중성은 1994년 육군박물관에 의해 지표조사를 시작으로 2001년 단국대 매장문화재연구소의 정밀지표조사를 통해 전체적인 윤곽이 드러났고, 많은 기와류와 토기류, 소량의 철제유물도 수습되었다.성내에는 군사시설물이 조성되어 산성의 원형은 알 수 없을 정도로 많이 훼손되었다. 전체가 석성으로 내벽과 보축, 외성벽이 여러 차례 중복되어 있음이 확인되었다. 특히 동벽·남벽에서는 내벽과 보축이 확인되었으며, 칠중성 전체 성벽 외부에는 토루 및 석축단이 여러 군데에서 조사되었다. 조사에서 추정 문터 3개소와 추정 건물터 5개소, 우물지 2개소 등이 확인되었다.

특히, 수습된 기와 중에 ‘칠(七)’자가 새겨진 명문 기와가 있었다. 칠중성을 가리키는 칠자인지는 알 수 없으나 이것이 칠중성을 뜻하는 글자가 아닌가 주목할 수 있다. 그리고 기왓장에 승문양이 찍혀있는 고구려 기와 편이 수습되었는데 호로고루에서 수습된 기와편과 같은 것으로 드러났다. 기와를 만든 흙은 잘 정선되어 돌조각은 거의 없으며, 배면에는 모골흔(模骨痕)이 선명하게 나타난 것이 특징이다. 이 외 대부분의 유물은 신라계가 많았는데, 이것은 고구려가 축성하고 후에 신라가 점령하였음을 보여주는 것이다. 신라계의 유물은 주변의 여러 성에서 수습된 것과 유사하다는데 그 역사적 의미를 둔다.

수습된 유물에 의해 칠중성에는 백제계와 고구려계가 소수이고 신라계 유물이 절대다수를 차지하고 있으며, 성벽의 축성법도 신라적 특징을 보여주고 있다. 그러나 <삼국사기>의 기록에 의하면 660년부터 668년까지 고구려가 칠중성을 차지할 것으로 추정한다. 강수(强首 : ?~692)의 <답설인귀서(答薛仁貴書)>에 의하면 칠중성은 고구려성으로 기록되어 있다. 그러나 백제 초기부터 칠중하가 격전지로 등장하고 있고 임진강이 고구려와 백제의 접경지대였던 것으로 미루어 보아 백제가 처음 축성했을 가능성에 무게를 둔다. 그 증거로 칠중성이 육계토성의 배후가 되고 있으므로, 한성 백제시대(B.C.18~475) 칠중성이 이 지역의 거점성으로 기능했을 가능성을 보고 있다.

칠중성은 적성향교 우측 길로 오르면 칠중성에 대한 안내표지판에서 시작된다. 직진으로 오르면 과거에 군사시설이 있어서 군사 도로로 사용되었던 흔적이 그대로 남아 있고, 안내표지판 앞으로 나 있는 좁은 길을 오르면 칠정성 산책로라는 이정표가 있다. 해발 147m의 낮은 산으로 특별히 산성을 축성할 만한 곳이 보이지 않는다. 북쪽의 산책길에서 높이 보이는 곳이 가장 높은 곳으로 이곳에 무너진 성돌이 흩어져 있고, 그 사이 약 2m 정도가 옛 축성된 모습으로 그대로 남아 있는 것이 보인다. 그러나 접근이 어려워 밑에서 보는 것으로 만족해야 한다.

군사시설이 있었던 자리에서 둘러보면 절대적 표고는 낮지만, 그 주변이 낮은 구릉과 평야 지대가 얼마나 중요한 위치에 있음을 짐작된다. 오른쪽은 서울로 통하는 지방도로, 뒤로는 문산 쪽으로 연결되는 국도가 완전히 감지된다. 칠중성의 둘레는 1,937척 또는 2,556척으로 기록되어 있는데 『신증동국여지승람』과 『동국여지지』는 1,937척으로 기록되어 있으며 『여지도서』와 『대동지지』에는 2,556척으로 기록되어 있다.

산봉우리를 중심으로 석성을 축성하였지만, 무너진 상태로 남아 있기도 하고 군 시설로 사용되기도 하여 어느 것이 본래 축성된 성벽인지 알 수 없다. 가까이에서 성벽을 확인하려고 하여도 더 무너질 염려 때문에 접근이 어렵다. 하루빨리 칠중성에 대한 본격적인 발굴 조사가 이루어져 축성을 계획한 관리, 축성에 동원되었던 석수, 축성 후 나라를 위해 경계를 놓치지 않았던 군인들의 정신을 찾아내는 것이 우리의 사명이 아닌가 한다.