우리나라의 성은 지역적 조건과 지역적 특수성에 의해 여러 가지 모양의 성곽이 발달하게 되었다. 특히 산지가 많아 산성이 발달하였으며, 네모꼴로 축성된 성곽에 비해 자연적인 지형에 따라 포곡선을 형성하여 부정원형이 많다. 축성에 필요한 각종 재료도 부근의 산돌을 깨어 이용하거나, 돌이 없는 산은 흙을 깎아 성벽을 구성하였다.

평지성인 경우에는 풍납토성이나 육계토성처럼 물을 이용한 천연의 저지선을 만들었고, 산성의 경우는 숨어서 엿보고 있는 것처럼 보이는 안산을 피하여 위에서 공격을 못 하도록 위치 선정을 하고 있다. 한강변의 평지성인 풍납토성과 몽촌토성의 관계이고, 육계토성과 칠중성과의 관계 등에서 찾을 수 있다. 이러한 성곽의 배치 상태는 이른바 기각(掎角) 형태를 이루는데, 이것이 더욱 큰 규모의 지역에 적용되면 산성들 사이에 기각지세(掎角之勢)가 이루어진다. 하나의 단위 성곽이 적의 공격 목표가 되면, 다른 성들이 적의 배후를 공격하도록 배치되어 있다.

파주 적성지역의 성은 임진강을 사이에 두고 남쪽으로는 육계토성과 칠중성이 있고 강 건너에는 덕진산성이 있다. 육계토성은 조사 결과 내성과 외성으로 구성되어 있으며 내성은 수해로 인해 유실되어 흔적을 찾기 어렵지만, 외성도 마찬가지로 경지 정리 과정에서 대부분 사라진 상태이다.

육계토성이 적성 주월리의 임진강변에 성의 흔적이 남아 있었으나 누구도 관심을 주지 않고 이곳에 경작지로 사용해 왔었다. 미수 허묵(1595~1682년)의 『기언별집』에 “사미천(임진강 지류) 변에 만호(萬戶·고려 무관직)가 지키던 보루가 있는데, 맞는지 모르겠다”고 하였다. 지리지인 『여지도지』(1765년)에는 “적성현에 둘레 7,692척에 달하는 옛 성(육계토성)이 있고, 성의 초석이 남아있는데, 마을 주민들은 옛 궁궐터라 하지만, 고려 때의 별궁이 아닌가 싶다”고 기록되어 있다. 두 기록에서 임진강변에 언제, 누가 쌓았는지 모르는 옛 성터가 남아 있는데, 고려시대에 축성된 성이라는 주장이 구정되어 왔다는 의미이다. 『대동지지大東地志』, 『여도비지輿圖備志』에 ‘치소 서쪽 7리에 있으며 토축으로 둘레는 7,692척이고 장단의 호로고루(瓠蘆古壘)와 상대한다.’라는 기록과 함께 고려 때에 여러 번 거란의 병화를 입어 폐성된 것으로 전한다.

1993년 충남대 윤무병(1924~2010년) 교수가 육계토성을 고구려와 백제의 성곽’이라는 글에서 큰 관심을 끌게 되었다. “풍납동 토성과 비슷한 성격을 가진 유적이 1곳 있는데 경기 연천 적성읍 서북방에 해당하는 임진강변에 자리 잡고 있다. 그 존재가 학계에 알려지지 않았지만 5만분의 1 지도에 육계토성터라고 표기되고 있다.”라 하였다. 이 글로 인해 육계토성은 학계의 주목을 받기 시작하였다.

1996년 7월 26일부터 28일까지 내린 경기도와 강원도 북부지방의 집중 호우는 임진강 유역에 엄청난 호수를 가져왔다. 3일간 700mm가 쏟아져 연평균 강우량의 50%에 달했다. 한 달 정도 지난 후 8월 말에 민통선~비무장지대 일대 자연 및 역사 유적에 정통한 분이 홍수로 피해를 본 지점들을 답사하던 중 육계토성의 바닥층이 드러난 곳에 엄청난 양의 토기편과 철제유물들이 노출된 것을 확인하였다. 이를 신고한 후에 경기도박물관의 긴급 수습 조사가 이루어졌다.

홍수 전에는 농경지로 사용하다가 홍수에 의해 피해를 본 농경지를 다시 원래의 모습으로 복원하려고 하였으나 유물 수습 작업이 늦어지면서 주민들의 경작지 조사를 빨리 해 달라는 재촉이 빗발쳤다. 수습하는 과정에서 흙을 걷어내면 걷어 낼수록 유구와 유물이 모습을 드러내면서 어쩔 도리가 없었다. 홍수로 인해 지뢰가 유전 전체에 나뒹굴고 있었다. 12월 한양대학교 박물관의 조사 구역에 중장비와 흙을 실은 트럭이 나타나 흙을 부으려 하였으나 연구원의 항전에 경작지 주민들은 그만 손들고 말았다.

육계토성 주변은 임진강이 북쪽으로 굽어 흐르고 남쪽으로 넓고 평평한 단구지대가 펼쳐져 있다. 신생대 4기 층으로 현무암 위에 진흙 충적층이 형성되어 있다. 수심이 낮은 여울이 형성되어 걸어서 건널 수 있다. 용암대질로 침식하여 흐르는 곳이 대부분으로 강 양안에는 백리장성이라 칭하는 절벽 지대가 형성되어 있다. 이곳은 고대로부터 교통로로 이용되어 왔으며 강변에 보루나 성이 축조되어 군사 방어시설로 활용되어 왔다.

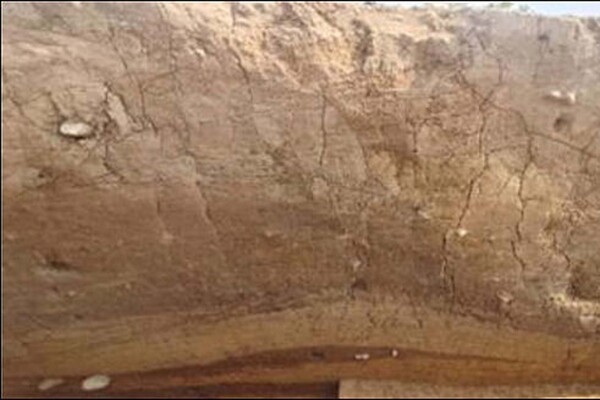

육계토성에서는 판축 기법과 성토기법이 함께 쓰였다. 단단하게 쌓아야 할 성문 구간에는 판축(3.2×3.5m)으로, 다른 구간은 성토기법으로 쌓았다. 성의 평면은 동북~서남 방향으로 긴 타원형이며, 내성과 외성 구조이며 중앙부는 남북으로 뻗은 두 줄의 평행한 토루가 성 내부를 구획하는 구조이다. 성 내부는 동벽과 서벽에서 중앙부로 갈수록 단이 지면서 낮아지고 가장 낮은 중앙부에는 남북으로 양분하는 수로가 있다. 이 수로는 임진강으로 직접 드나들 수 있다. 동문지와 남문지, 서문지가 있으며 북동회절부와 남동회절부에는 고대지도 있으며, 동남벽과 서남벽의 회절부 안쪽에는 우물지도 2개소 있다.

북벽은 자연 지형을 활용하여 성토법으로 축성하였는데, 그 앞쪽으로 임진강이 흐르고 있다. 원형을 유지하고 있는 동벽 구간의 동남 회절부의 내성벽 쪽은 인위적으로 삭토하여 평탄지를 조성하였다. 전방의 고구려 칠중성과 정면으로 마주 보고 있는 남벽에는 2개소의 문지가 있는데, 그중 하나는 외옹성을 갖춘 구조이다. 훼손이 심한 서벽에는 임진강으로 드나들 수 있는 수문이 설치되어 있다. 서벽이 유실되어 정확한 형태와 규모는 짐작하기 어렵다. 다만 잔존 남벽부를 기준으로 짐작하면 둘레는 약 1,858m 정도로 추정한다.

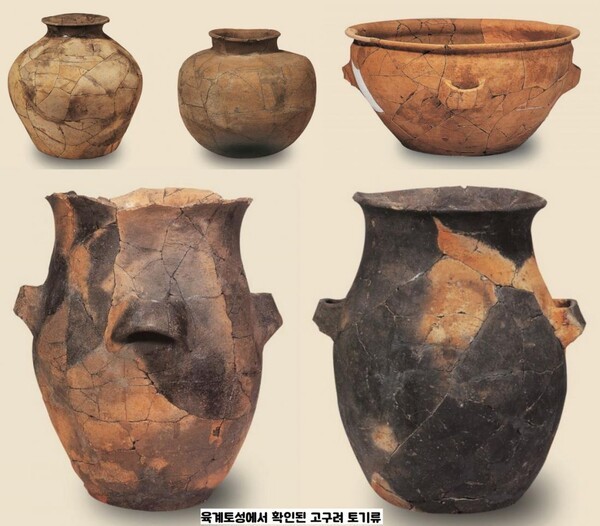

성벽의 하단부에는 화강암과 현무암을 장방형으로 다듬어 기단을 놓고 그 위로 흙을 쌓아 올려 축조하였다. 성 내부의 발굴 조사에서 백제시대 주거 형태인 ‘凸’ 자형 ‘呂’ 자형이 확인되었다. 온돌시설과 판재 벽체 시설을 갖춘 凸자형 주거지는 4세기 백제 주거지로서 사이광구호, 장동호 등의 고구려 토기와 대옹, 철모, 찰갑편 등이 출토되어 이 성의 운영 주체가 백제에서 고구려로 바뀌었음을 알 수 있다. 그 후 1216년(고려 고종 3) 거란족의 침입 때 함락되어 폐기된 것으로 전한다.

육계토성은 풍납토성의 미니어처라 할 만큼 입지 조건과 형태가 흡사하다. 두 토성은 강변에 조성되어 있고, 주변에 산과 배후성이 있으며, 지배계급의 무덤인 적석총 등이 분포되어 있다. 즉 풍납토성의 배후에 남한산성, 육계토성의 뒤에 칠중성이 버티고 있다. 인접 지역에 고구려계 적석총이 분포하고 있다. 육계토성 인접 지역인 개풍 장학리(북한)~연천 횡산리~삼곶리~삼거리~우정리 1·2호분~동이리~학곡리 적석총 등 8기가 7㎞ 정도 간격으로 확인됐다. 한탄강의 전곡리 적석총까지 포함하면 9기가 된다.

몇 차례 육계토성을 찾아 둘러보았으나 숲이 우거지고 주변의 농경지로 발길을 돌려야 했지만, 지난 10월에 찾았을 때는 일부분 발굴 조사가 끝나고 덮는 과정을 진행하고 있었다. 앞으로 더 많은 발굴 과정을 거쳐 백제시대와 고구려시대, 그리고 그 이후의 발자취를 찾아내어야 할 것 같다.