임진강변 37번 국도를 따라 적성 교차로에 이르면 장남교가 임진강을 가로질러 있다. 그 길은 원당리 마을 안쪽으로 나 있으며 372번 도로를 만나서 옛 명성이 자자했던 고랑포구 방향으로 이어진다.

옛 고랑포는 개성과 서울을 잇는 가장 빠른 길이 연결된 포구이다. 서해안을 따라 조강을 거쳐 임진강을 거슬러 올라오는 배는 생선과 새우젓, 소금을 실어 올라와 고랑포구에서 하역하고 상거래가 이루어졌다.

고랑포는 개항기를 거쳐 상권이 형성되면서 번창한 포구가 되었다. 고종 때부터 시작된 곡물 수출이 1890년에 급격히 증가하면서 포구가 활기를 띠었고, 특히 고랑포구는 산지와 개항장을 연결하는 중간 집결지 역할을 하며 발전하였다.

1930년의 신문 기사에 의하면 ‘장단역, 고랑포, 구회장에 선로를 두고 버스를 운행하던바, 승객이 급증하여 자동차 4대로 운송이 불가능하므로 버스 1대를 구입해 추가로 운행한다.’라는 기사 내용을 보아 많은 사람들이 오갔음을 알 수 있다.

고랑포 일대는 고구려 광개토왕 때는 공목달현이라 불렀다. 고구려, 신라, 백제가 치열한 영토 분쟁 속에 고구려가 신라와 대항하기 위해 호로고루를 축성하여 대비하였다. 신라의 마지막 왕 경순왕이 승하한 후 경주로 가지 못하고 이곳 고랑포에 묻혔다.

고랑포구 터에서 호로고루까지의 직선거리는 약 1km이다. 가파른 절벽 위에 자리한 호로고루와 절벽 아래 임진강 물줄기는 끊임없이 서해를 향해 흐른다. 이곳은 옛 고구려와 신라가 서로 땅을 차지하기 위해 맞서 전운이 감돌았던 그 현장 호로고루이다. <삼국사기>에 성이 있는 고랑포 일대의 임진강을 호로하(瓠瀘河), 또는 표하(瓢河)라 불렀다고 기록하고 있다. 이곳 원당리 주민들은 이 성을 자미산 또는 재미성(財尾城)이라 부르고 있다.

호로고루성에 대한 최초의 기록은 1656년(효종 7)에 편찬된 <동국여지지>이다. ‘호로고루는 부의 동쪽 32리 호로탄 위에 있고 그 동쪽은 적성현과의 경계이며 두 개의 루(槮)가 강을 사이에 두고 마주 보고 있는데 석벽으로 인하여 견고하다. 전하기를 삼국시대 둔술처(屯戌處)’라 한다‘고하였다.

1871년에 편찬된 <경기읍지>에는’당의 유인궤가 병사들을 인솔하여 호로하를 끊고 신라의 칠중성을 공격한 것이 바로 이 성이다.’라고 기록하였고, 1916년에 발행된 <조선고적조사보고>에 호로고루에 대해 최초로 조사되어 도면과 사진이 수록되어 있으며 삼국시대 성으로 중요성에 대해 기록도 하였다.

최근에 호로고루성에 대해 전시관을 두어 성에 대한 이해를 돕고 있다. 성의 주변을 정비함으로써 성의 형태는 더욱 뚜렷하게 모습을 드러냈다. 짧은 성벽이지만 임진강 쪽은 천혜의 자연조건을 갖춘 수직 단애가 성벽의 역할을 하고 있다. 현무암 지대를 침식하며 흘러 강의 양쪽을 높이 15m 높이로 형성된 수직 단애는 호로고루 요새를 구축할 수 있는 여건을 제공해 줌으로써 고구려와 신라의 국정 하천 역할을 하여 왔다.

수심이 낮아 배를 이용하지 않고 강을 건널 수 있는 조수간만의 영향을 받는 감조 구간의 상류에 자리 잡고 있어 최초의 여울목에 접하여 있다. 강바닥은 자갈이나 모래로 이루어져 있지 않고 암질이 넓게 퍼져있어 많은 강물이 흘러가도 바닥이 깎여 나가지 않는다. 이곳은 말을 타고 직접 건널 수 있어 고랑포 일대는 여러 차례의 전투가 있었음을 <삼국사기>에 전해지고 있다. 조선 시대에는 이곳을 호로탄(瓠槙灘)이라 하여 장단을 통해 개성으로 들어가는 주요 길목이었으며 한국전쟁 때는 북한군의 주력 전차부대가 개성을 통과하여 이곳을 통해 도하한 지점이기도 하다.

호로고루는 성벽의 전체 둘레는 401m이며, 동벽은 93.1m·남벽은 161.9m·북벽은 146m로 15m 정도 높이의 절벽으로 이루어진 임진강 북안의 뾰족한 자연 지형의 동쪽 부분만 남북을 성벽으로 막아 구축된 삼각형의 강안평지성(江岸平地城)이다.

나머지 두 벽은 암벽의 윗부분에서 현재의 지표면까지 높이 2~3m 정도 높이로 돌아가면서 편축식으로 쌓았는데 편축식 성벽의 구조상 성벽이 지상으로 올라오지는 않았을 것이므로 성벽 상부에는 목책을 설치하여 밖에서 성 내부가 보이지 않도록 하였을 것으로 추정되고 있다. 이러한 성은 한탄강의 당포성과 은대리성과 흡사한 구조이다.

동벽은 기단부와 중심부는 점토와 마사토로 판축(版築)을 하고 성벽 내·외부는 석축을 하였음이 확인되었다. 특히 외벽의 바깥쪽에는 암반층에서부터 쌓아 올린 보축성벽을 체성벽에 덧붙여 성벽을 견고하게 하였다. 이러한 형태의 축성기법은 축성이 용이하다는 토성의 장점과 내구성과 방어력을 높일 수 있는 석축성의 장점을 모두 취한 고구려의 뛰어난 축성 기술을 보여주고 있다. 보축성벽 외면에는 기저부에서 5m 정도 거리를 두고 또 다른 성벽을 덧붙여 쌓았는데 이것은 신라의 성벽이다. 고구려의 성벽은 현무암 성 돌을 사용하여 쌓았고 신라의 성벽은 화강편마암이 주류를 이루어 쌓았다.

1차 발굴 조사 도중 동벽 단면의 판축토 내부에서 고구려 토기편이 확인되어 동벽이 구축되기 이전에도 자연 지형을 따라 구축된 목책이 먼저 있었던 것으로 확인되었다. 성 내부의 유구는 기와가 전혀 사용되지 않았던 목책 시기와 기와 건물이 구축되는 석축 서벽 시기로 구분되고 있다. 지금까지 성내에서 확인된 유구는 기와 건물터와 지하식 벽체 건물터, 수혈유구, 우물 등이다. 특히 출토된 유물 중에 기와는 고구려, 통일신라, 고려, 조선 시대의 기와로 구별된다.

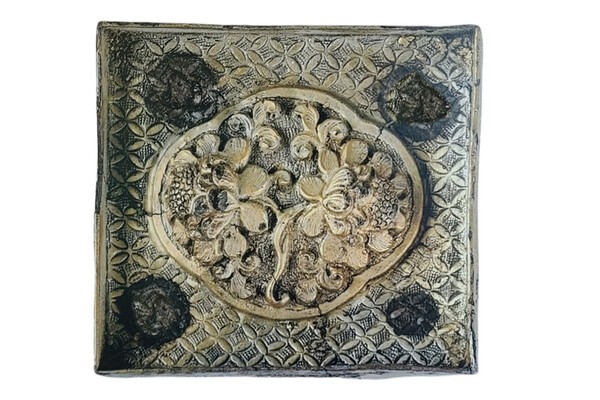

고구려 기와는 승문·거치문·격자문·사격자문·횡선문 등으로 구분된다. 고구려는 지리적으로 중국과 가깝고 국내성 도읍기에 이미 기와의 제작 기술을 백제나 신라보다 먼저 기와로 지붕을 덮는 목조건물을 지었다. 고구려의 기와는 수키와와 암키와, 그리고 수막새, 반쪽 수막새(半瓦當), 끝암키와(端平瓦), 치미, 착고기와 등으로 구분된다. 기와에 문양이 넣기 시작한 것은 불교가 전래된 4세기 후반부터 연꽃무늬가 장식된 수막새가 장수왕 15년(427)에 본격적으로 제작되었다. 수막새에는 연꽃, 보상화, 인동(忍冬), 초화(草花) 등 여러 가지 무늬가 장식되었는데, 연꽃무늬가 중심이 되며 양식적인 변화도 풍부하다.

평양 천도 후에는 보상화, 인동, 초화 등의 새로운 무늬가 채용되면서 고구려의 독자적인 양식이 성립되게 되었다. 호로고루에서 출토된 기와는 니질태토에 산화소성을 하여 적갈색이나 황갈색을 띠고 있다. 내면에는 모골(模骨)이 찍혀있고 암키와는 상단 양쪽의 귀를 접었으며 수키와는 제작 과정에서 찍힌 타날문을 지워버린 것이 특징이다.

발굴조사에 확인된 내용을 정리하보면, 통일신라의 토기도 발굴되고 고려 시대의 토기도 발굴되었다. 통일신라의 토기는 660년 신라에 의한 삼국통일이 이루어지면서 삼국의 문화가 하나로 통합되는 계기가 마련되면서 신라 토기는 대동강 이남의 한반도 전 지역으로 보급되었다. 삼국통일 이전의 신라 토기를 기반으로 하고 여기에 고구려 · 백제 토기의 요소가 더해졌다.

게다가 중국 당의 도자기와 금속 용기의 형태 및 문양의 종류와 시문수법을 수용하여 성립 · 변화하였고, 통일 이전과는 다른 토기문화가 전개되었다. 통일신라 말이 되면서 인화문토기는 민무늬토기로 바뀌고 토기의 형태도 입큰병 등 청자와 유사한 형태의 토기가 만들어지면서 고려토기로 이어진다.

고구려, 통일신라, 고려의 토기 외에도 전돌, 삼족벼루, 호자, 명문이 새겨진 토북 등 많은 유물이 발굴되었고 ‘○소와칠백십대와(○小瓦七百十大瓦) ○백팔십용대사백삽합천…(○百八十用大四百合千)’, ‘관(官)’, ‘갑(甲)’, ‘함국(咸國)’ 등의 글씨가 새겨져 있는 기와 쌀, 조, 콩류 등의 탄화곡물과 소, 말, 사슴 등 다양한 동물 뼈가 출토되었으며, 다양한 화살촉과 도자기류, 금동불상 등도 출토되었다.

호로고루성의 축성 방법은 연천 당포성이나 연천 은대리성에서도 확인된다. 이러한 축성 방법은 평양 대성산성과 국내성의 성벽 구조라고 한다. 즉 토성의 장점과 석성의 장점을 융합시킨 성으로 아차산의 3보루와 4보루, 홍련봉 1, 2보루, 용마산 2보루, 무등리 2보루 등에서도 고구려의 축성 방법이 확인된다. 발굴 조사에서 판축 기법으로 뒷부분을 먼저 쌓고 두 겹 정도의 석축을 덧붙여 축조하였음을 확인되었다.

보축성벽 안쪽에서 정연하게 쌓은 체성벽과 체성벽 안쪽에서 기둥홈이 있는 내성벽(內城壁)이 확인되었다. 기둥홈은 석축성벽의 축성공정으로 기저부 판축토 위에 일정한 간격으로 목주를 세우고 구획을 한 다음 그 안에 석재를 채움으로써 견고하고 효율적으로 성벽을 구축하는 방법이다. 성의 내부 토층상은 용암이 기반암을 이루고 그 위에 현무암 쇄설물과 함께 고토양층이 1∼3m 두께로 덮여 있다. 시굴 조사 결과 목책 유구, 지상 건물지, 대형 집수시설, 우물지 등이 확인되었다.

목책은 동벽이 구축되기 전 처음 방어시설을 구축했다. 이때는 호로고루 내부가 평탄하지 않은 상태에서 지형에 따라 목책을 세웠으며 목책 내부에는 초병들의 숙소로 사용된 토광이 있었다. 이후 성 내부를 평탄하게 조성한 후 난방과 취사를 할 수 있고 온돌시설이 있는 기와지붕의 건물이 들어섰다. 또한 석축을 쌓아 만든 집수시설을 마련하고 바닥에 통나무를 깔고 그 위에 잔가지와 갈대, 점토를 깔아 방수 처리를 하였다. 후에 온돌을 설치한 건물로 재활용하였던 것으로 밝혀졌다. 집수시설 옆에는 우물을 두었으며, 그 외에 수혈 요구와 건물지 유구도 발굴되었다.

발굴조사에서 확인된 각종 자료를 정리하여 전시관에 소개되고 있다. 지금은 동서로 놓은 성벽과 남북의 평탄한 지대와 건물지로 잘 정리되고 전시관이 있어 호로고루성에 대한 이해를 돕고 있다. 또한 광개토대왕의 비를 세워 고구려 활약상을 엿볼 수 있는 교육장으로 잘 활용되고 있다.