강원도 강릉 선교장은 조선시대 사대부가의 전통 한옥 건축으로서, 활래정은 풍류와 학문을 즐기기 위한 누정 건축물이다. 운정동에 위치한 선교장은 300년 동안 원형이 잘 보존된 전통가옥이다. 효령대군의 11대손인 무경 이내번이 모친 안동 권씨와 함께 충주에서 강릉으로 이주하여 집터를 찾던 중 족제비 무리를 만나 이를 쫓다가 지금의 집터를 찾아 1703년에 안채인 주옥을 시작으로 활래정, 동별당, 서별당, 연지당, 열화당, 중사랑채 등 무려 10대에 이르도록 나날이 발전되어 증축을 거듭해 왔고 큰 대문을 비롯하여 12 대문이 그대로 간직하고 있어 대장원을 연상케 한다.

주변의 아름다운 자연풍경을 포용하여 조화를 이루고 있다. 처음 경포호가 오늘날처럼 정비되지 않은 자연 상태 그대로였을 때 집 앞까지 이어져 배를 이용하여 건너다녔다고 하여 ‘배다리마을’ 또는 ‘배다리집’이라 부른다. 선교장(船橋莊)은 배를 타고 호수를 건너다니고(船橋), 식량과 물품을 직접 생산할 수 있다고 하여(莊)서이다. 경포호가 자연 그 상태로 남았더라면 둘레가 약 12km에 이르지만, 지금은 4km에 이른다.

선교장 정문에 들어서면 먼저 천원지방 형태의 연못과 동쪽 편 연못에 발을 담그고 있는 모습의 활래정이 자리한다. 연못을 끼고 동쪽으로 회양목 생울을 따라 걸으면 팔작지붕의 사주문인 문(門)에 이른다. 부채 모양의 청색 바탕에 흰 글씨로 월하문(月下門) 현판이 거리고 좌우 기둥에는 주련을 걸었다. 동쪽 기둥에 ‘조숙지변수’(鳥宿池邊樹), 서쪽 기둥에 ‘승고월하문’(僧鼓月下門)‘라 하였다. “새는 연못가 나무에 잠들고, 스님은 달빛 아래 문을 두드린다.”라는 뜻이 담겼다. 즉 선교장에서 하루 묵고 갈 거처를 찾는 나그네는 망설이지 말고, 문을 두드리고 쉬었다 가라는 뜻이다. 문을 들어서려면 자연히 고개가 숙어지는 그리 크지 않은 대문이다. 작은 이유는 나그네가 저택을 보고 발길을 돌릴까 봐 일부러 대문을 작게 만들었다고 한다. 집주인의 너그러운 성품을 엿볼 수 있고, 월하문을 들어서는 시인, 묵객을 극진히 맞이했음을 보여주는 대목이다.

활래정 앞에 서면 먼저 방형의 연못에 둥근 섬이 가운데 자리하고 있다. 천원지방을 믿었던 당시의 세계관을 엿볼 수 있다. 천원지방은 하늘은 둥글고, 땅은 네모지다는 전통 우주관을 의미한다. 하늘은 끊임없이 순환하고 변화하는 역동적인 자원의 원리라고 하면 땅은 질서와 안정을 상징하며, 인간이 사는 공간으로 보았다. 이 사상은 연못의 조성과 정원 조경에 중요한 개념으로 적용되었다. 활래정의 연못도 이러한 원리에서 안정과 균형을 강조해 만들어졌다. 네모난 연못에 네모난 활래정을 배치하고 연못의 가운데에 네모 모양의 동산을 조성한 것처럼 보이나 실제로 각진 부분을 둥글게 처리하여 원형의 동산을 만들어 하늘과 땅이 조화로운 관계를 형성하도록 하였다. 천원지방 연못은 자연과 인공이 조화를 이루며, 선비들의 사색 공간, 이상적인 자연경관 창조라는 상징적 의미를 담고, 우주의 조화와 균형을 시각적으로 구현하였으며, 물은 생명을 의미하며, 하늘과 땅의 조화를 연결하는 매개체 역할을 수행한다는 철학적 의미를 담지 않았나 한다. 연못 내 작은 섬과 마당을 이어주는 목교(木橋)는 6·25전쟁 직후 망가져 철거된 후 지난 2011년 복원됐다.

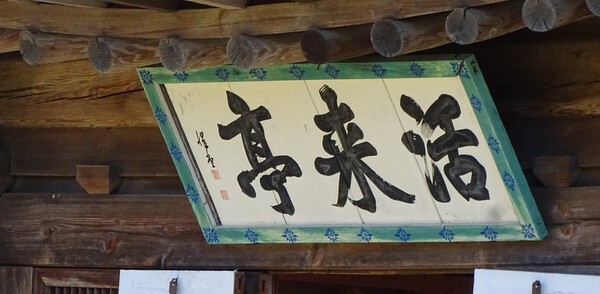

활래정은 열화당을 세운 다음 해인 순조 16년(1816년)에 이후((李 : 1773~1832)가 건립하였는데 현재 건물은 이후의 증손 이근우(李根宇, 鏡農)가 고종 43년(1906)에 중건하였다. 활래정은 연못가에 조성된 지안형(池岸型)의 정자로 2층 구조이다. 활래정이라는 명칭은 주희의 시 「관서유감(觀書有感)」 중 "위유원두활수래(爲有源頭活水來)"에서 따온 이름으로, ‘맑은 물은 근원에서 끊임없이 흐르는 물이 있기 때문’이라는 의미이다. 즉, 활래정의 서쪽 태장봉에서 끊임없이 내려오는 맑은 물이 연못을 거쳐 경포 호수로 빠져나간다는 활수(活水)의 의미이다.

팔작지붕의 겹처마 건물인 활래정은 앞면 3칸의 건물로 앞쪽에는 물 위에 떠 있는 누마루를 달아내어 ‘ㄱ’ 자형을 이루고 있다. 건물의 반이 연못에 석제 기둥을 박아 놓고 그 위에 누마루를 올려놓고 있다. 사방에 분합문을 달아 놓고 있으며, 문을 열면 사방으로 바람이 통해서 정자와 같은 느낌을 주도록 하고 있다. 누마루와 온돌방을 같이 두고 있으며, 벽을 두지 않고 사방에 문을 내어놓고 있다. 전체를 하나의 공간으로 사용할 수 있어, 귀한 손님을 맞이하거나 집안의 큰 행사를 치를 수 있는 공간이다. 사방의 처마에 다양한 ‘활래정’ 편액이 6개나 걸려 있다.

주변의 연못과 정원이 조화를 이루며, 생동감 있는 풍경을 감상할 수 있도록 설계된 구조이다. 건물의 아래층은 개방형 공간으로 더운 여름철 시원한 바람이 통하도록 설계되었고, 위층은 전망대 역할을 하며, 문인들이 시문을 짓고 자연을 감상하는 공간으로 사용되었다.

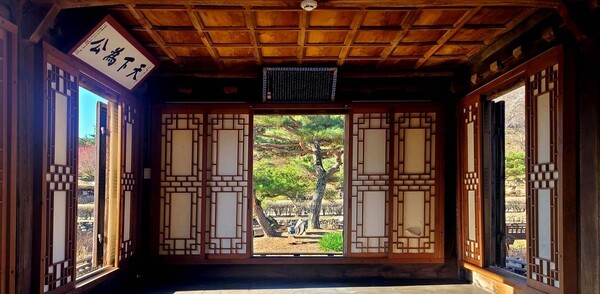

실내의 천장은 격자형으로 짜인 우물천장이다. 우물천장은 지붕의 하중을 고르게 분배하여 건축물의 안정성을 확보하는 기능을 가진다. 천장의 목재 결이 자연과 조화를 이루며, 내부에서 외부를 볼 때도 조화로운 시각적 효과를 주는 잇점이 있다. 또한 활래정의 품격을 높이는 요소로 작용하며, 단순한 구조가 아닌 세밀한 짜임과 균형감을 강조하는 장식적 효과를 가진다.

창호는 일반적인 한옥 창문과 달리 개방성을 강조한 구조이다. 실내의 문을 열며 전체가 하나의 공간이 되는 형태이고, 외벽은 문을 달아 여름에 창호를 열며 사방에서 바람이 통과되는 구조이다. 즉 문이 없는 개방형 누정 구조로, 창호가 없어도 시야를 확보하고 풍경을 감상할 수 있도록 하였다. 또한 자연 채광과 공기 순환을 극대화하여, 쾌적한 공간을 유지하고, 필요시 분합문이나 살창을 이용해 조절이 가능하다. 하지만 기본적으로는 개방성을 유지하는 것이 특징이다. 이러한 창호 구조는 활래정이 단순한 건축물이 아니라, 자연과 함께하는 공간으로 가능하도록 설계되었음을 보여준다.

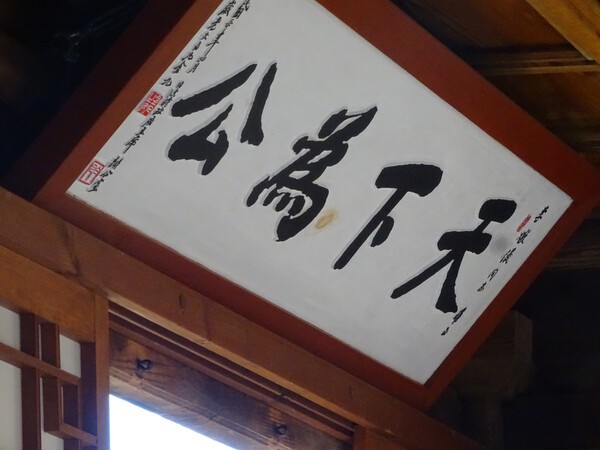

실내에는 “천하는 모두의 것이다”라는 “천하위공(天下爲公)”의 편액이 걸려 있다. 공공의 이익과 정의로운 정치를 강조하는 유교적 이상을 강조하는 표현이다. 이 글은 《예기》 <예운편>에“大道之行也, 天下爲公” “대도가 행해지는 세상에서는 천하가 모두의 것이 된다.”이 등장한다. 이 뜻은 개인이나 특정 집단이 아닌 공정하고 정의로운 사회를 의미한다.

건물 바깥에 6개의 활래정 현판 중 월하문에서 들어오면 바로 보이는 현판은 흰 바탕에 금색 행서로 쓰였는데, 규원(葵園) 정병조(1863~1945)의 글씨이다. 규원은 동궁 시종관을 지낸 학자로, 시문과 서예에 능한 인물이다. 옆에는 해강 김규진(1868~1933)의 예서체로 흰 바탕에 초록색 글씨이다. 귀퉁이 돌아서면 합죽선 모양의 쪽빛 바탕에 흰 글씨의 편액이 걸렸다. 연못 쪽 처마에는 3개의 현판이 걸렸는데, 성당 김돈희(1871~1997)를 현판과 성재 김태식(1875~1953)의 글씨 현판, 규원 정병조가 쓴 현판 하나가 더 걸렸다. 추사 김정희(1736~1856)가 만년에, 이곳에 들려 “홍엽산거(紅葉山居)”를 남겼다.

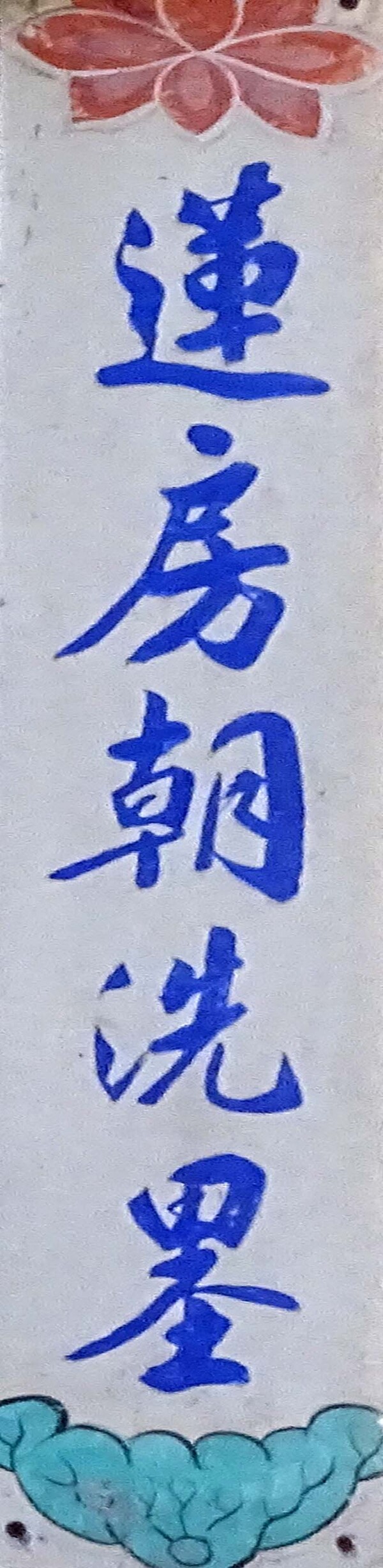

편액 옆에는 시판도 여러 개가 걸려 있고 기둥마다 주련이 걸렸다. 주련의 시작은 서쪽에서 활래정을 바라보았을 때 남쪽에서 북쪽으로 시작된다. “蓮房朝洗墨(연방조세묵)으로 시작하여 人在鹿柴圖圖(인재녹채도도)에서 끝난다. 활래정 주련은 자연을 수동적으로 바라보지 않고 감각과 감정, 사유를 일깨워주는 주체이다. 그 안에 있는 사람은 관찰자가 아닌 자연과의 합일을 실현한 존재로 그려진다. 즉, 활래정은 ‘거처’가 아니라 ‘깨달음의 장소’이며, 자연과 함께 심신을 닦고 도를 구하는 공간이다. 또한 주련의 각 구절은 짝을 이루며(蓮房/棗核, 荷氣/竹陰 등) 흘러간다. 이는 소리 없는 침묵 속에 마음을 내려놓고 시 속의 공간에 머무르게 한다.

정자의 이름 ‘활래정(活來亭)’은 ‘살아서 돌아온다’, 혹은 ‘살아있는 것이 돌아오는 곳’으로 풀이된다. 주련은 그런 의미에 충실하게, 삶의 활기와 고요함, 그리고 죽은 듯 맑은 내면의 흐름을 동시에 그린다. 고요 속에 생명은 살아 있고, 정적 속에 생각은 흐르며, 세속에 물들지 않으면서도 세속을 버리지 않는 균형의 미학이 담겨 있다. 주련은 단지 활래정을 위한 장식물이 아니라, 조선 문인들이 추구한 심미적, 철학적, 문예적 완성의 정점이다. “몸은 현실에, 마음은 이상에, 삶은 자연에 머문다.” 이러한 정조가 구절마다 녹아 있으며, 이는 지금 우리에게도 ‘어떻게 살아야 할 것인가’에 대한 조용한 답변을 준다.

즉, 활래정 주련은, 한 편의 시이자 한 권의 철학서이며, 한 점의 풍경화이다. 주련 앞에 서는 순간, 글씨를 보는 것이 아니라 선비의 마음, 자연의 호흡, 그리고 무심한 삶의 미학에 조용히 스며들게 되며, 각 주련은 자연의 아름다움과 조용한 사색의 공간, 최적의 성찰, 그리고 동시에 수양을 강조한다. 이를 통해 자연 속에서 인류를 바라보며 할 삶의 방향을 제시한다.