지난 몇 년간, 우리는 조용한 퇴장을 목격해왔다. 이름 없이 사라진 수많은 소극장들.

서울 대학로는 한때 ‘연극의 성지’라 불릴 만큼 활기가 넘쳤지만, 이제는 그 명성을 유지하기 버거운 시대가 되었다. 관객은 줄고, 임대료는 오르고, 팬데믹은 연극계를 거센 태풍처럼 휩쓸고 지나갔다.

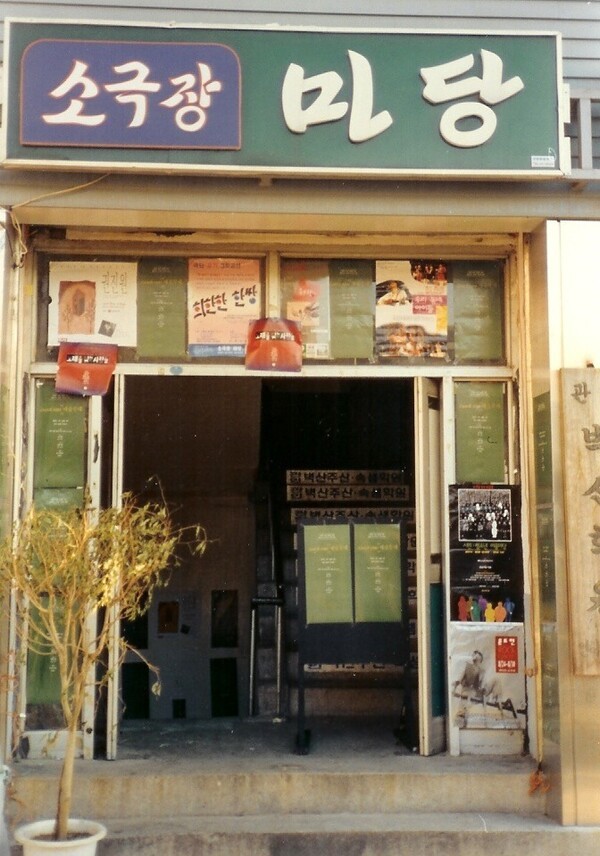

그리고 그 중심에서 소극장은 가장 먼저, 가장 크게 흔들렸다. 나 또한 34년 동안 소극장을 운영해왔다. 그 안에는 수많은 무대와 박수, 조명과 땀, 관객과 예술가들이 남긴 시간들이 켜켜이 쌓여 있었다. 그러나 이제는 그 무대의 막을 내릴 시간이 왔다. 더 이상 운영이 어려워서가 아니라, 또 다른 방식으로 나의 예술을 이어가기 위해서다.

34년 동안 운영해왔던 소극장을 폐업이라는 단어는 어딘가 쓸쓸하고 무겁지만, 나에게는 한 편의 공연이 끝나고 다음 무대를 준비하는 것과 같다. 소극장이 사라졌다고 해서 내가 사라지는 것이 아니며, 내가 만들고 전하고 싶은 이야기도 멈추지 않는다.

2015년 5월에 김동수 배우가 서울 연지동 자신의 집에서 연극 ‘인생’을 공연했었다.그 배우는 “경비도 절감되고 공간도 자유롭게 활용할 수 있어 집을 개방하기로 했다”고 말했다. 그 당시 자신의 집 거실을 극장으로 개방한 자신감 넘치는 배우의 모습에 영감을 얻어 나 역시 새로 이사한 나의 집, 거실을 극장으로 개방하기로 했다.

소극장이라는 공간은 비록 문을 닫았지만, 그 안에 있던 진심은 다른 모습으로 계속 살아간다. 사람들은 내게 종종 “이제 정말 끝인가요?”라고 묻는다. 나는 웃으며 “이제 시작이죠”라고 답한다. 세상이 빠르게 변하고, 예술도 그에 맞춰 새로운 형태를 찾아야 하는 시대다.

대극장이나 유튜브가 아니더라도, 나만의 작은 공간에서, 나만의 언어로, 여전히 공연은 가능하다. 중요한 것은 ‘어디서 하느냐’가 아니라, ‘무엇을 어떻게 전하느냐’라는 것을 나는 이 늦은 시간에 다시 배우고 있다.

소극장은 본디 작다. 대형 공연장처럼 화려한 조명이 있는 것도 아니고, 유명 배우가 무대에 오르는 것도 아니다. 하지만 그 작음 속에는 예술의 본질이 숨 쉬고 있었다. 실험적인 작품, 진심을 담은 대사, 가까이에서 느껴지는 배우의 숨결. 상업성과는 거리가 멀지만, 바로 그 점 때문에 더 소중했던 공간이다.

그런데 이제는 그마저도 지켜내기 어려운 시대가 왔다. 젊은 세대는 공연장보다 OTT 플랫폼을 찾고, 문화 소비는 점점 더 빠르고 간편한 방식으로 옮겨간다. 관객이 줄어들며 수익은 바닥나고, 늘어나는 임대료와 운영비는 작은 극장의 숨통을 점점 더 조여온다.

한얼소극장처럼 오랜 세월을 버텨온 곳도 결국 재계약 불가 통보 한 장에 문을 닫을 수밖에 없었다. 하지만 나는 다른 선택을 했다. 나는 스스로 소극장의 불을 끄기로 했다. 미련이 없다고 하면 거짓말일 테지만, 후회는 없다.

왜냐하면 나는 이 모든 어려움을 뚫고 34년 동안 극장을 운영했고, 이제는 내가 진정으로 원하는 무대를 다시 세우는 길을 선택했기 때문이다. 그 무대는 바로, 우리 집 거실이다. 누군가에게는 ‘축소’일지 모른다. 하지만 내게는 이것이야말로 진짜 확장이다.

나는 더 이상 수십 명의 관객을 모으기 위해 애쓰지 않아도 되고, 임대료에 쫓기지 않아도 된다. 내 몸 하나로, 인형 몇 개만으로 무대를 꾸리고 이야기를 전할 수 있다.

인형극은 혼자서도 가능한 공연이다. 그리고 그 무대의 관객은 아이들이다. 초대한 아이들이 내 거실에서 마음껏 웃고, 놀고, 이야기에 빠져드는 모습을 보면 더없이 행복하다.

극장의 외형은 줄었지만, 예술의 진심은 오히려 커졌다. 나는 다시, 예전보다 더 자유롭게 공연을 한다. 조명 대신 햇살 아래에서, 화려한 무대장치 대신 손으로 만든 인형들과 함께, 살아 숨 쉬는 이야기를 전한다. 상업적인 성공이나 언론의 조명을 바라지 않는다.

다만 아이들과 눈을 맞추며 그들의 마음에 작은 불씨 하나를 남길 수 있다면, 그것으로 충분하다.

누구에게나 공연은 ‘무대’ 위에서 이뤄지는 것이라 생각하지만, 사실 무대는 어디에든 존재할 수 있다. 마음이 있고, 이야기를 전하고자 하는 의지가 있다면 거실 한 켠도, 작은 골방도, 심지어는 길거리도 무대가 된다. 중요한 것은 공간이 아니라, 그 공간을 가득 채우는 진심이다.

나는 어릴 때부터 공연하는 것이 꿈이었다. 그리고 지금, 그 꿈을 누구의 간섭도 없이, 내 집에서 내 방식대로 이어가고 있다. 거창하지 않아도 좋다. 나는 지금도 꿈을 꾸고 있고, 그 꿈은 여전히 무대 위에서 자라고 있다.

소극장은 사라질 수 있다. 하지만 무대는 사라지지 않는다. 공연은 멈출 수 있어도, 예술은 멈추지 않는다. 그리고 나는 지금도 계속 공연을 한다. 그 무대가 내 거실이라는 사실이, 오히려 더 큰 기쁨으로 다가온다.

무대는 장소가 아니라 마음이다. 지금 이 순간도, 내 거실에는 조명이 켜진다. 아이들이 웃고, 인형이 말을 건다. 그 작고도 따뜻한 무대에서, 나는 오늘도 평생의 공연을 이어간다.