얼마 전 우리 단체의 행정업무를 맡은 사무장과 인생 이야기를 나누던 중이었다. 차 한 잔을 앞에 두고 이런저런 이야기를 나누던 그는 갑자기 이렇게 말했다.

“대표님은 남의 말을 잘 들어주셔서 사람들이 많이 따르는 것 같아요. 저도 그중 한 사람입니다.”

나는 그 말을 듣고 순간적으로 놀라움을 감출 수 없었다.

왜냐하면 나는 평소 말하는 걸 워낙 좋아해 남의 말을 경청할 틈이 별로 없다고 여겨왔기 때문이다.

내가 늘 앞장서서 의견을 말하고, 이야기를 이끌어가는 편인데, 뜻밖에도 누군가는 나를 ‘경청하는 사람’으로 바라본 것이다. 그 말은 내게 하나의 질문을 던졌다. 나는 과연 언제부터 남의 말을 귀 기울여 듣기 시작했을까.

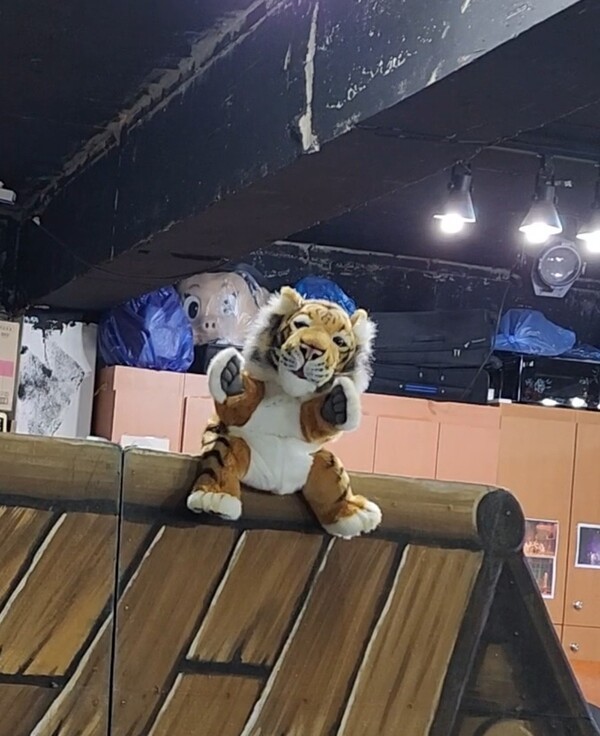

집으로 돌아와 조용히 생각해 보았다. 그러다 문득 떠오른 것이 바로 내가 수십 년째 이어오고 있는 라이브 인형극이었다. 인형극은 단순히 무대 위 배우 혼자서 대본을 읊으며 끌고 가는 공연이 아니다.

특히 내가 해온 인형극은 녹음된 목소리를 흘려보내는 방식이 아니라, 공연자가 직접 목소리를 내고 관객과 실시간으로 호흡하는 라이브 극이다. 이때 가장 중요한 요소는 바로 관객의 반응이다.

무대 위에서 내가 인형을 조종하며 이야기를 이어가면, 아이들은 웃고 울고 질문을 던진다. “왜 저 인형은 울어요?”, “저 인형은 어디서 왔어요?” 하는 소리 없는 호기심이 눈빛으로 전해오기도 한다.

그런 순간 공연자는 자연스럽게 관객의 목소리를 듣게 되고, 거기서 극의 새로운 방향을 찾는다. 즉, 관객의 반응이 단순한 방청의 수준을 넘어 극의 한 축을 형성하는 것이다.

이 과정을 오래 겪다 보니 나는 알게 모르게 경청을 훈련받아 왔다. 말하자면, 인형극은 나에게 경청을 강요하는 무대였다. 관객의 이야기를 듣지 않으면 공연은 매끄럽게 진행될 수 없고, 웃음과 울음, 때로는 침묵마저도 내가 귀 기울여야 할 메시지가 된다.

그러니 내가 경청의 습관을 가졌다는 것은 내 노력이 아니라 무대가 준 선물이라고 해야 할 것이다.

이런 맥락에서 인형극은 단순한 공연 예술을 넘어 심리극(psychodrama)적 성격을 지닌다고 말할 수 있다.

사이코드라마는 한 사람이 무대에서 자신의 내면 이야기를 연기하고, 집단이 함께 참여하며 그 과정을 통해 치유와 통찰을 얻는 심리치료 방식이다.

인형극 역시 관객의 감정과 이야기를 무대 위로 끌어올려 재현한다는 점에서, 치유적이고 교육적인 힘을 발휘한다.

무대 위 인형은 단순한 오락을 넘어, 관객 자신의 고민과 기쁨을 투사하는 거울이 된다.

이 대목에서 자연스레 공자가 떠올랐다.

'논어'속 공자는 말을 잘하는 사람이라기보다는 경청의 대가로 알려져 있다. 그는 제자들의 질문을 끊지 않고 끝까지 들었다. 같은 질문에도 제자의 성격과 상황에 맞추어 전혀 다른 대답을 내놓은 것도, 먼저 상대의 말을 충분히 경청했기 때문에 가능했을 것이다. 공자의 제자인 증자가 “선생님은 늘 넓게 듣고, 요약해서 말씀하신다”고 평가한 것도 같은 맥락이다.

공자의 태도는 단순한 예절 차원이 아니었다.

그는 경청을 통해 상대의 마음과 상황을 깊이 이해했고, 그것을 바탕으로 인(仁)을 실천했다. 그의 별명 가운데 하나인 “온화하면서도 단단하고, 위엄은 있으나 사납지 않고, 공손하면서도 편안하다(溫而厲, 威而不猛, 恭而安)”라는 표현은, 바로 경청을 바탕으로 한 인격의 모습을 잘 드러낸다.

특히 나는 “삼인행 필유아사언(三人行 必有我師焉)”이라는 공자의 말을 자주 떠올린다.

세 사람이 길을 가면 그 가운데 반드시 나의 스승이 있다는 뜻이다. 누구에게나 장점과 단점이 있기에, 장점은 본받고 단점은 반면교사로 삼을 수 있다는 이 말은 결국 겸손히 듣는 태도를 강조한 것이다.

인형극 무대에서 아이들이 던지는 작은 질문과 반응조차도, 나에게는 늘 새로운 깨달음을 안겨주는 스승의 목소리였다.

경청은 단순히 상대의 소리를 귀로 받아들이는 것이 아니다.

그 속에 담긴 감정과 사연을 이해하려는 마음가짐이다. 공연을 하면서도, 조직을 운영하면서도, 나의 말보다 더 중요한 것은 상대가 하고자 하는 말이라는 사실을 점점 더 깨닫게 된다.

“늦었다고 생각할 때가 가장 빠른 때다”라는 말이 있다. 지금이라도 깨닫고 실천한다면 결코 늦은 것이 아니다.

이제부터의 인형극은 나만 즐기고 보여주기 위한 무대가 아니라, 관객과 함께 교훈을 찾아가고 서로의 삶을 비춰보는 상호 이해의 장이 되어야 한다. 경청을 통해 배우고, 관객으로부터 얻은 이야기를 다시 극 속에 녹여내며, 공연자 또한 끊임없이 성장하는 것이다.

돌아보면, 내가 ‘경청하는 사람’이라는 뜻밖의 평가를 들을 수 있었던 이유는 바로 인형극이 나를 그렇게 만들어 주었기 때문이다.

경청은 단지 인간관계의 기술이 아니라, 예술과 철학, 그리고 삶을 지탱하는 가장 기본적인 힘이다. 인형극의 힘은 결국 경청의 힘이기도 하다. 그리고 그 힘은 무대 위 나와, 무대 아래의 관객, 그리고 우리 모두의 삶을 더 깊고 풍성하게 만들어 준다.