초등학교 입학식 날이었다. 학교에 가기 전, 내 이름이라도 쓸 줄 알고 싶어 누나에게 종이에 써 달라고 졸랐다.

“학교 가면 다 배울 텐데….”

그러면서 누나는 신문지 가장자리에 큼지막하게 이름 석 자를 써 주었다. 내 이름에 들어 있는 ‘기역’과 ‘니은’이 뭔지도 모르면서, 나는 그것을 마치 그림 그리듯 따라 써 보았다. 이름을 스스로 쓸 수 있다는 사실이 그리 신기할 수가 없었다. 아침 식사 중이던 식구들 앞에서 생애 첫 작품인 그림 글자를 뽐내 보였다. 나의 학교생활 첫날은 그렇게 설렘 속에서 시작되었다.

새로 나온 국어 교과서를 받았다. 표지에는 남녀 어린이와 강아지가 그려져 있었다. 책장을 넘기니 첫 장에 ‘나 너 우리’, 다음 장엔 ‘영이야, 나하고 놀자’가 실려 있었다. ‘나’라는 주체 의식을 키우고, 공동체인 ‘우리’를 받아쓰기 하면서 익혀 나갔다. 친구들과 사이좋게 지내는 법도 배웠다.

‘인연’이라는 제목으로 나의 첫사랑 이야기를 수필로 쓴 적이 있다. 초등학교 4학년 때, 학교 운동장에 모여 조회하던 중이었다. 한 여자아이가 교무실에서 바깥을 내다보고 있었다. 그 아이가 너무나 예뻐서 ‘하늘에서 내려온 천사’라고 표현하였다. 마음속으로는 좀 더 정갈하고 고운 우리말로 바꾸고 싶었지만, 마땅한 표현이 떠오르지 않았다.

얼마 전, 시 창작 공부를 하던 중 나태주 시인의 인터뷰 방송을 보았다. 그 시인은 나이 들수록 말에도 품격이 있어야 한다며 ‘아리잠직하다’라는 순우리말을 예로 들었다. ‘아리땁고 조그마하다’는 뜻이다. 예문으로는 ‘교실 밖에 나가보니 아리잠직하게 생긴 소녀가 서 있다’라는 문장을 제시하였다. 내 수필 속 첫사랑의 그 아이가 문득 떠올랐다. 그때 ‘천사’라는 상투적인 말 대신, ‘아리잠직한 아이’라 했더라면 훨씬 좋았을 텐데….

글은 쓸수록 어휘력의 한계를 절감하게 된다. 순수 우리말을 잘 알지 못하고, 외부 사물의 느낌이나 속성을 적절히 표현하지 못할 때가 많다. 프랑스 언어학자 소쉬르는 랑그(langue)와 파롤(parole)의 개념 구분을 주창했다. 언어의 사회적 규범인 랑그를 익히는 것도 중요하지만, 그 틀을 넘어서 나만의 개성적인 언어를 펼쳐내는 파롤의 세계로 나아가야 한다는 것이다. 글쓰기란 결국, 창조적 언어 표현을 향한 끊임없는 연습일지 모른다.

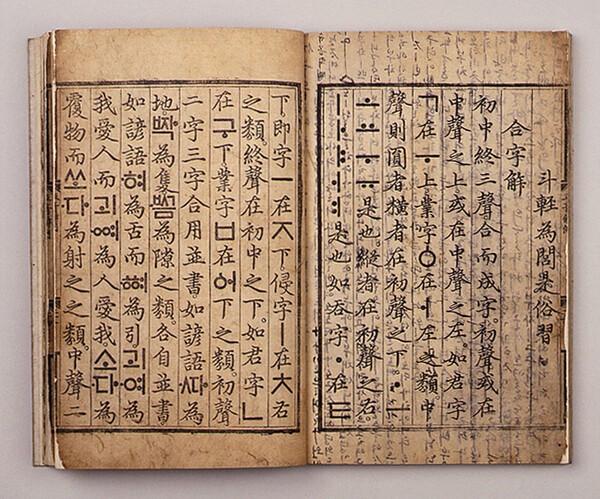

세종대왕께서 한글을 창제하신 뜻은 누구든 일상의 언어로 자기 생각을 쉽게 말하고 쓰게 하려는 것은 물론, 순수 우리말을 보존하고 널리 알리고자 하는 의도가 아니었을까. 아직 글쓰기에 갈피를 못 잡고 문장과 문맥 사이에서 허덕이기도 하지만, 때때로 방황하는 마음을 다잡아주기에 우리글이 고맙기 그지없다. 어린 시절 남이 써 준 글자를 따라 쓰기도 힘겨웠는데, 이제는 내가 가진 사유의 세계를, 비록 서툴기는 해도 개성을 살려 창의적으로 표현해 볼 수도 있게 되었으니.

한글은 나의 문학이고, 나의 숨결이다. 나는 한글과 더불어 살면서 삶을 기록하고, 타자(他者)를 이해하고 또 사랑한다. 글 한 편 쓰는 동안 낱말이 다른 단어를 연상하게 하고, 문장이 또 다른 구절을 이어가게 돕는다. 한글은 정제된 말보다 덜 다듬어진 진심을 담기에 더없이 좋은 그릇이다. 그 안에서 나는 슬픔을 적고, 기쁨을 새기며, 그런 내 마음을 들여다본다. 그러기에 한글은 살아있는 언어다.

컴퓨터 앞에 앉아 단어 하나, 문장 하나를 곱씹으며 겸허한 마음으로 한글을 맞이한다. 시시각각 떠오르는 감정을 우리말로 표현할 수 있는 것만으로도 나에게는 축복이다. 우리글의 가치와 유용성에 매무새를 가다듬는다. ‘언어는 마음의 꽃’이라 했듯이 한글도 한민족 특유의 문화를 비추는 거울이요 그들의 정신세계인 마음을 가꾸는 텃밭이다. 일제 강점기, 주시경과 최현배 선생을 비롯한 한글학자들은 우리말을 겨레 정신의 뿌리로 여겨 강압에 저항하며 지켜내려 애썼다. 그 숭고한 뜻을 이어받아 한글을 익히고 사랑하여 문학의 깊이를 더하는 데 보탬이 되고 싶다.

창밖에는 바람에 실려 오는 빗소리가 정겹다. 밤새 내 귓전에 머물러 있으면 좋겠다. 문득 ‘사운대다’라는 낱말이 생각난다. ‘작은 소리를 내며 흔들리다’는 뜻의 순우리말이다. 이 빗소리를 ‘사운대는 속삭임’이라 표현하면 한층 낭만적이고 운치가 있을 것 같다. 한 단어 속에 풍경과 감정, 정서 등을 담아낼 수 있는 힘, 그것이 바로 우리가 지켜야 할 한글의 품격이다. 우리글이 세계인의 사랑을 받는 것도 이런 연유에서 비롯된 것이 아닐까. /전 한국지방재정공제회 이사장