‘어른’은 ‘다 큰 사람’을 말한다. 어린이들이 볼 때 결혼한 남녀 정도면 어른으로 본다. 사회적으로는 그 이상 중장년을 거쳐 노인 어르신까지 모두 어른이다. 그런데 청장년이 볼 때 어른은 또 다른 개념이다. 나이가 아니라 ‘존경할 만한 사람’을 뜻하기 때문이다.

어릴 때는 존경하는 사람을 꼽으라고 하면, 먼저 ‘부모님’, ‘학교 선생님’ 정도를 꼽았다. 그 후 더 성장하면 ‘이순신 장군’, ‘세종대왕’을 꼽는 사람이 많아진다. 왜 그런가 보면 업적 중심이다. 임진왜란 때 해전에서 큰 공을 세운 이순신 장군이나 우리 문화의 중심인 한글을 창제한 세종대왕의 업적을 높이 사는 것이다. 물론 존경할 만한 큰 업적이다. 그러나 둘 다 너무 오래전 사람이라 개인에 대해서는 거리감이 좀 있다.

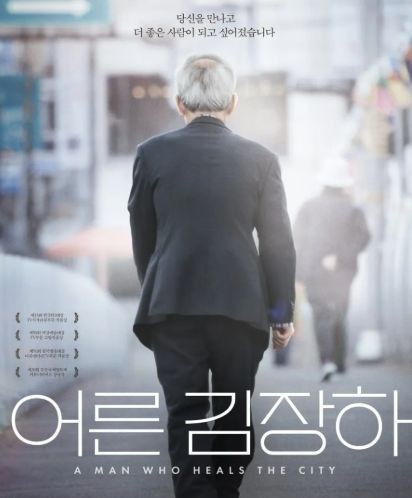

그렇다면, 최근 사람 중에 어른을 꽂아 보라고 하면 쉽게 답이 안 나온다. 몇 년 전 영화 다큐멘터리로 만들어져 자타 공인 어른으로 알려진 ‘어른 김장하’만 기억난단다. 개인재산을 털어 장학재단 등, 수많은 사회 기부를 한 한의사다. 영화 제목이 영어로‘A Man Who Heals the City’이니 ‘도시를 치유한 사람’이라고 되어 있다. 김수환 추기경이나 몇몇 성직자들이 있지만, 그 종교와 관계없는 사람들은 거리감이 좀 있다. 우리나라 경제 발전에 크게 이바지한 이병철, 정주영 회장 같은 사람도 존경받을 만 하나, 정경유착이라며 반기업 정서가 있어서 존경의 대상에서 끌어내린다.

역대 대통령은 호불호가 갈린다. 이승만을 ‘건국의 아버지’, 박정희를 ‘가난을 몰아낸 대통령‘ 등 공로는 있지만, 그 이면에 독재가 있거나 하면 대상에서 제외된다. 하긴 우리나라 역대 대통령 말로가 좋지 않은 경우가 많다. 그러니 거기서 대통령 했다고 어른이라고 선뜻 얘기하기에는 반대하는 사람도 많아 머뭇거려질 것이다.

그전에는 어른이라고 하면 많이 알아서 배울 점도 많고 여러모로 존경할 만한 사람이라는 뜻을 가졌다. 그런데 요즘은 AI가 등장하면서 더 친절하게 더 잘 설명하면서 가르쳐 주던 어른의 자리를 차지해 버렸다.

좀 자라면 존경의 대상에서 부모님이나 학교 은사는 빠진다. 머리가 컸기 때문이다. 기준이 상당히 상향 조정되어서 어지간해서는 존경의 대상이 아니다. 한자의 ‘아비 부(父)’는 손에 작대기를 들고 훈육하는 모습으로 만든 상형문자라고 한다. 부모님이나 학교 은사는 그런 권위의 상징이었다. 그런데 지금은 그런 방식으로 훈육했다가는 경찰 고발감이다.

서로 믿지 못하고 의심하는 사회 풍토도 작용하는 것 같다. 나이가 더 많은 사람을 보는 기준은 ‘기득권층’, ‘꼰대’, 등 부정적인 면이 더 강하다.

이젠 사회적으로 어떤 큰일을 했다고 해서 존경이 대상이 되기는 어렵다. 교보교육재단에서 실시한 ‘바람직한 어른 상’에 대한 자기 생각을 써내라고 했더니 ‘배려’, ‘봉사’, ‘사랑‘ 등이 가장 많은 빈도수를 차지했다. 어른이라면 나서지 말고 뒤에서 그냥 봐달라는 것이다.

존경에 대해서는 쉽게 동의하는 것 같지 않다. 남에게 숙이고 들어가는 것 자체를 용인하지 않는 것 같다. 그만큼 경쟁이 치열하고 삭막한 사회다. 가정교육, 학교 교육, 그리고 사회 교육까지 모두 문제다.

그래도 우리는 어른 내지는 어르신인데, 존경할 만한 대상에도 못 들어간다니 서운하기는 하다. ’장유유서‘는 오래전에 물 건너간 낡은 키워드일 뿐, 나이 들었다고 존경받거나 대우받는 세상은 아닌 것 같다. 어른이 없어진 우리 사회다. 일단 어른을 보면 인사하는 아름다운 습관부터 되살려야 한다.